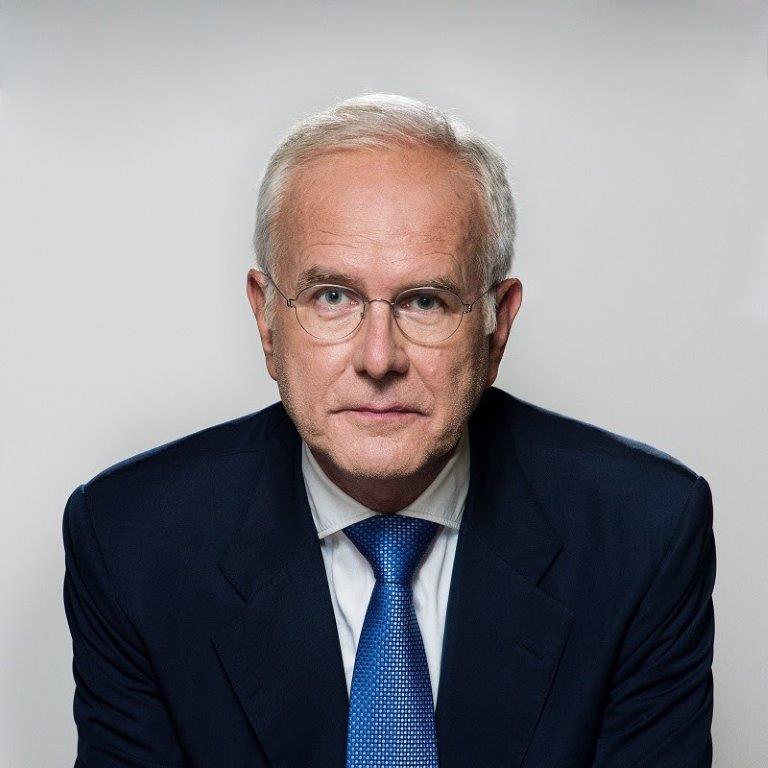

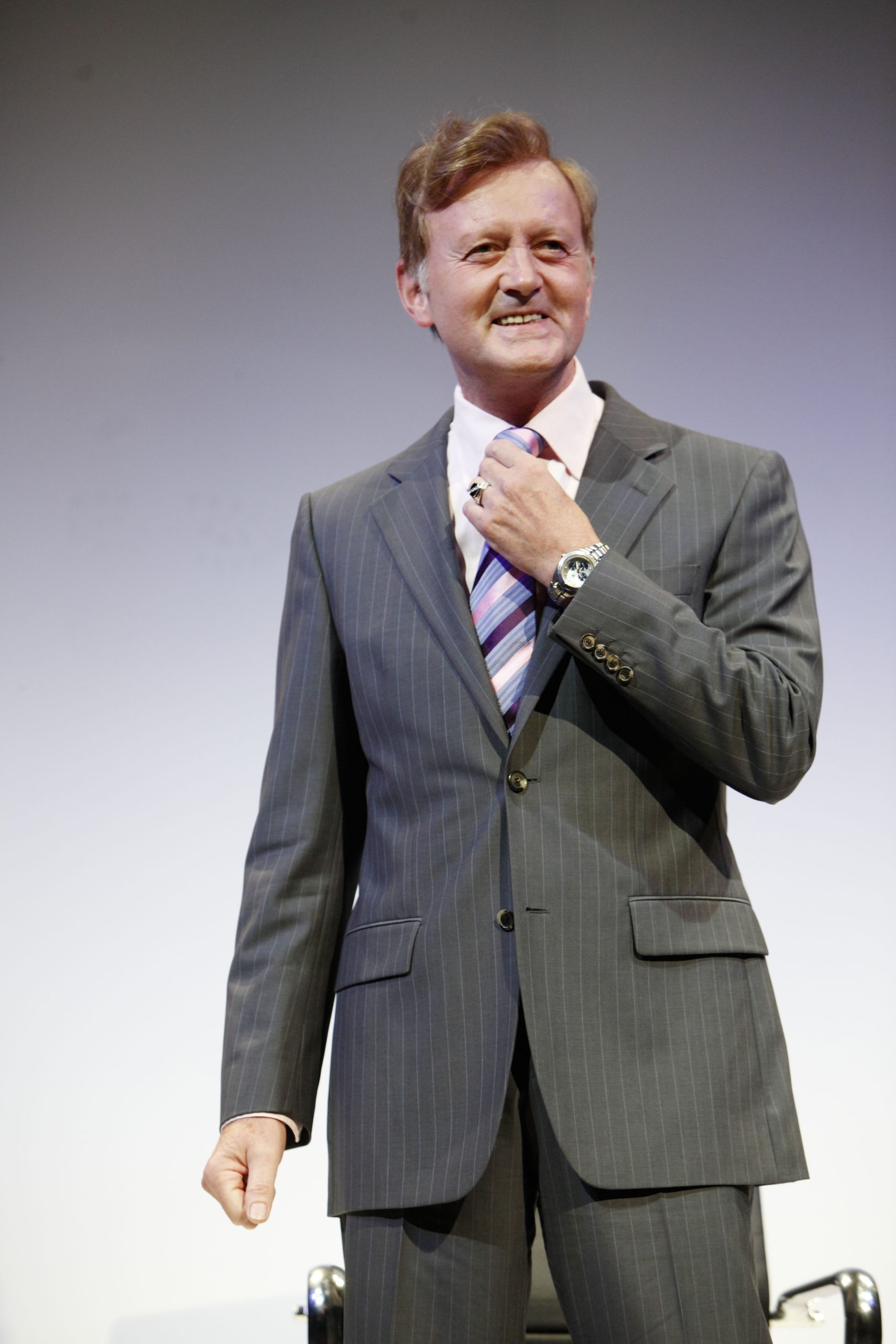

Harald Schmidt und Bernadette Schoog

Harald Schmidt und Bernadette Schoog

Ein Talkabend

Wer taucht vor Ihrem inneren Auge zuerst auf, wenn Sie den Namen „Harald Schmidt“ hören? Der langjährige Late-Night-Talker, der Kreuzfahrtdirektor auf dem Traumschiff des ZDF, der Showmaster zusammen mit Herbert Feuerstein in „Schmidteinander“, der wandlungsfähige Schauspieler auf großen Theaterbühnen, der ewig böse und sarkastische Moderator, der Entertainer in der eigenen „Harald-Schmidt-Show“, der Kabarettist, der Buchautor? Viele Gesichter hat dieser Mann, der lange Jahre Kirchenmusik gespielt hat und im schwäbischen Nürtingen aufgewachsen ist.

Am Sonntag, 21.9.2025, 18 Uhr, ist Harald Schmidt, den die Medien wegen seines bissigen Humors auch gerne „dirty Harry“ nennen, zusammen mit der früheren ARD-Moderatorin und Autorin Bernadette Schoog zu Gast im St. Pauli Theater.

Dieser besondere Talk-Abend, bei dem die beiden ein verbales Feuerwerk entfachen: mal ernsthaft-analytisch, mal ironisch-böse, mal politisch unkorrekt, mal in heiterer Leichtigkeit – aber niemals wie beim letzten Mal…

Termin

21. September 2025

Beginn: 18 Uhr

Preise

34,00 € und 44,00 €

Schüler/innen, Studierende und Auszubildende: 50 % des Kartennettopreises

Dauer

ca. 90 Minuten, keine Pause

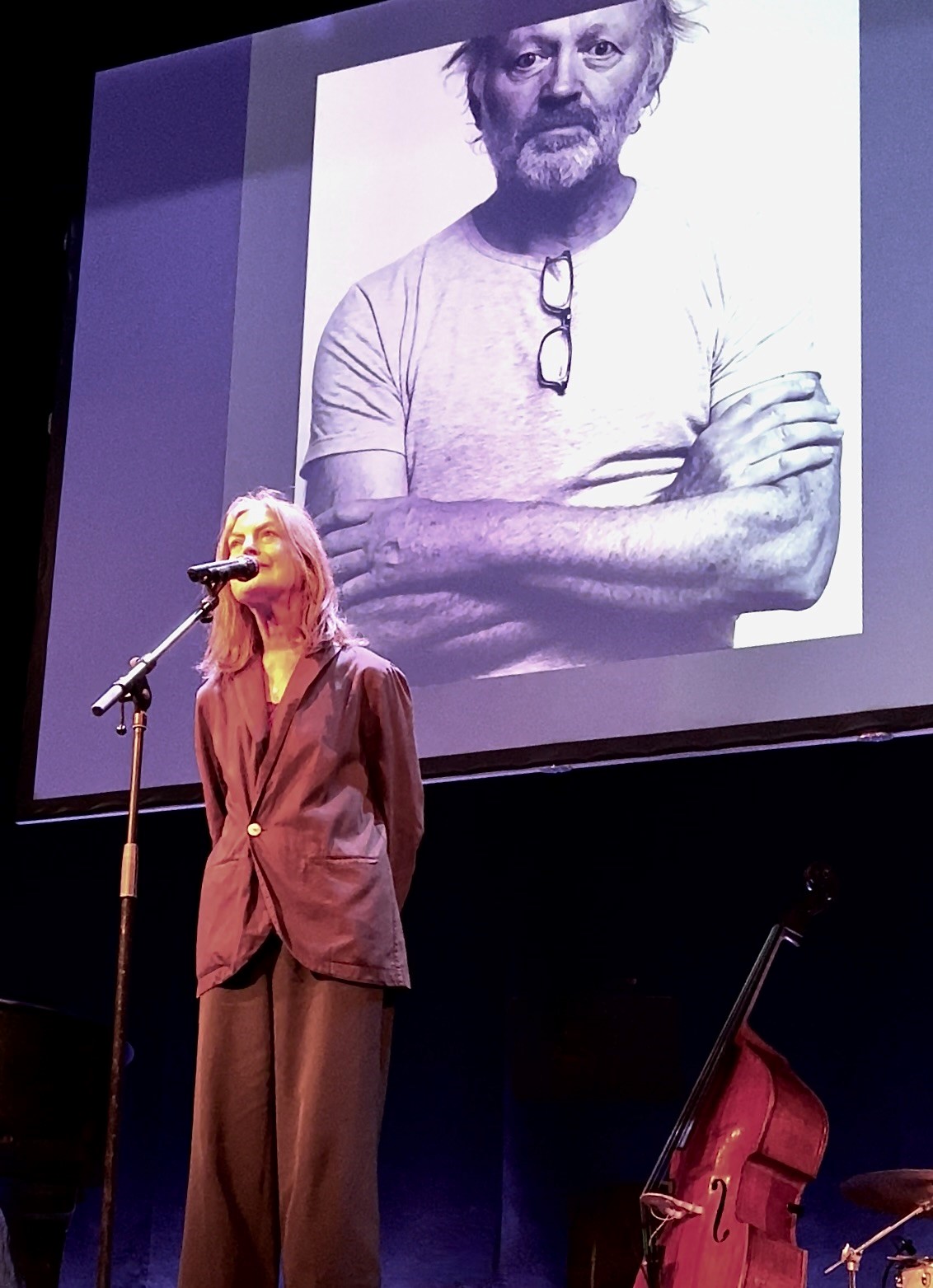

So zärtlich war der Lenz

So zärtlich war der Lenz

– die große Siegfried-Lenz-Hommage von Stefan Gwildis

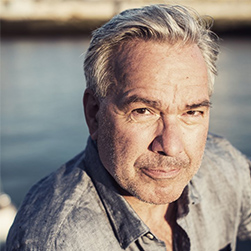

Nach Theodor Storm und Wolfgang Borchert ist Siegfried Lenz der dritte große, unvergessene Dichter des Nordens, dem Stefan Gwildis ein eigenes Programm widmet.

Die Premiere seines neuen Programms fiel exakt auf den 10. Todestag des Hamburger Ehrenbürgers Lenz.

Geboren 1926 im ostpreußischen Lyck, gestorben 2014 in Hamburg, zählt Lenz zu den bedeutendsten Schriftstellern der deutschsprachigen Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Seine vielen Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Essays und Hörspiele sind das Ergebnis unermüdlicher Produktivität, Phantasie und des Wunsches, Vergangenes lebendig werden zu lassen. Mit den masurischen Geschichten „So zärtlich war Suleyken“ hatte Lenz 1955 seinen ersten großen Publikumserfolg, mit „Deutschstunde“ (1968) gelang ihm ein Meilenstein der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Bis heute gilt die Geschichte eines Polizisten, der im Nationalsozialismus das Malverbot seines Freundes überwacht, als Inbegriff eines pervertierten, fatalen Pflichtgefühls. Was Stefan Gwildis an der „Deutschstunde“ fasziniert und warum „So zärtlich war Suleyken“ viel mit seiner eigenen Familiengeschichte zu tun hat, verrät er seinem Publikum in dieser Hommage.

Neben seinen literarischen Favoriten, zu denen viele skurrile Geschichten mit liebenswerten, eigenbrötlerischen Menschen gehören, gibt es natürlich auch Musik! Zusammen mit Tobias Neumann (Klavier) und Hagen Kuhr (Cello) präsentiert Stefan Gwildis eigene Kompositionen und singt Lieder aus seinem Repertoire.

Wie auch bei Storm und Borchert geht es Stefan Gwildis um einen ganz persönlichen Zugang zu Lenz, mit dem er nicht nur die Liebe zum Meer teilt.

„So zärtlich war der Lenz!“ ist Teil der Initiative Hamburg liest Lenz.

In Zusammenarbeit mit der Siegfried Lenz Stiftung.

Team

Mit: Stefan Gwildis (Lesung und Gesang)

Musik: Tobias Neumann (Flügel), Hagen Kuhr (Cello)

Dramaturgie: Sonja Valentin

In Zusammenarbeit mit der Siegfried Lenz Stiftung

Termin

26. September 2025

Beginn: 19.30 Uhr

Preis

29,00 € und 39,00 €

Schüler/innen, Studierende und Auszubildende: 50 % des Kartennettopreises

Dauer

ca. 120 Minuten, inkl. Pause

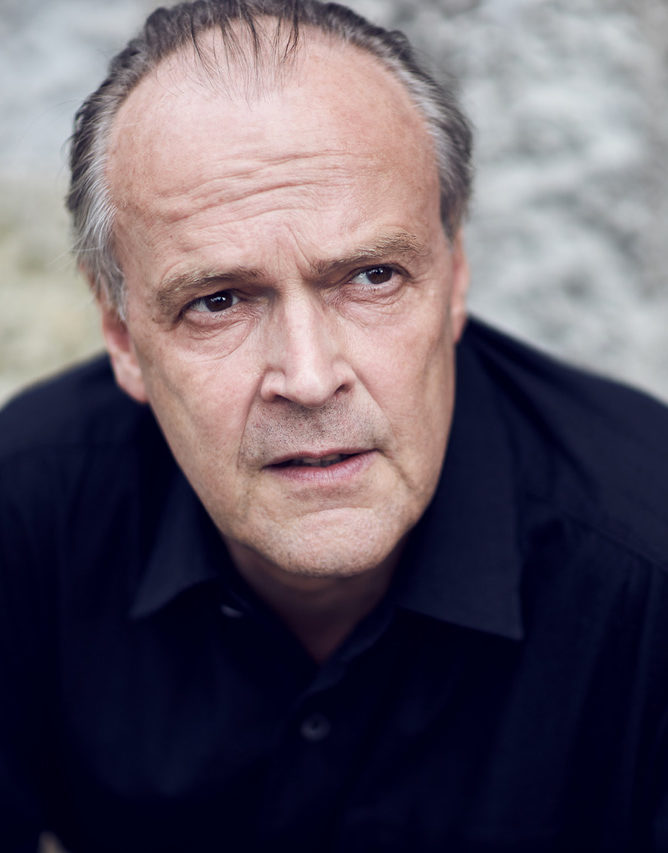

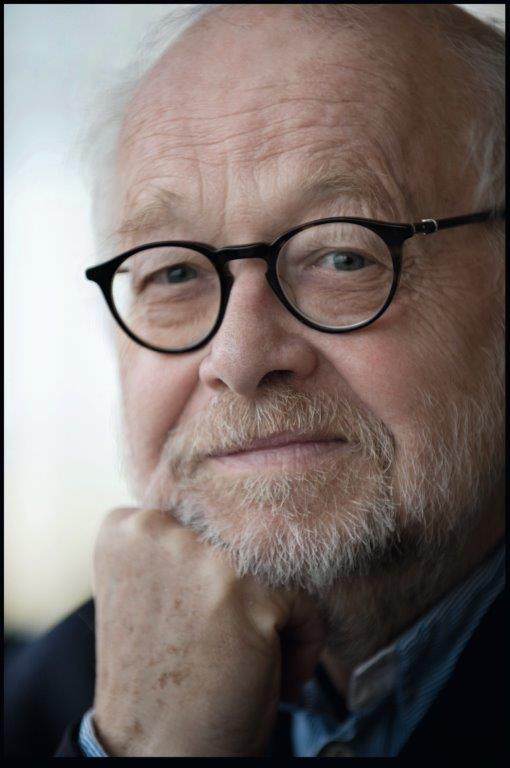

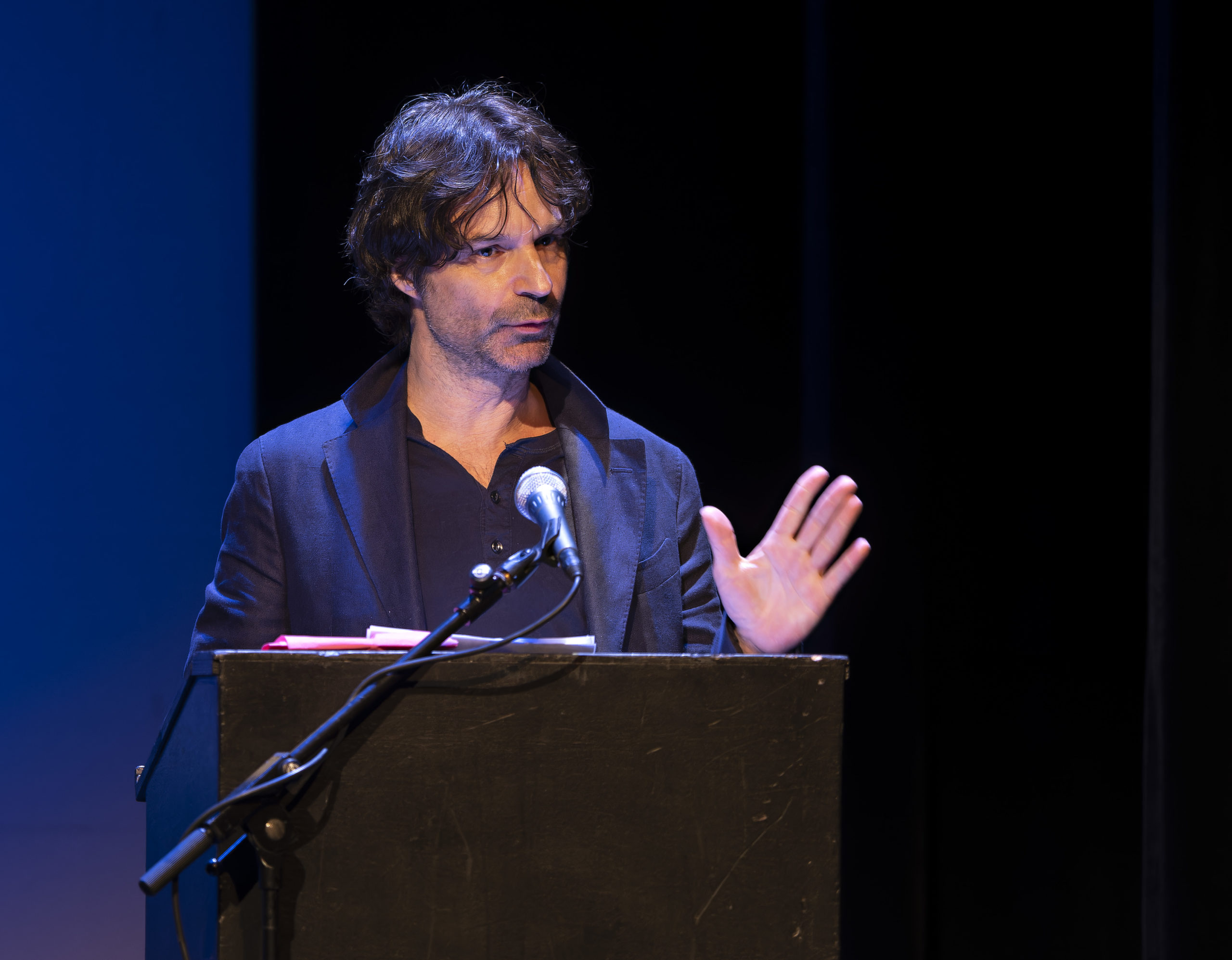

Ulrich Tukur

Ulrich Tukur

Eine Nacht in Venedig

Literarisch-musikalische Lesung

Es gibt keine zweite, die so ist wie sie, schöner als alle anderen, geheimnisvoller, leuchtender, melancholischer. Voll von Geschichte und Geschichten. Mit der Neugier des Fremden entdeckt Ulrich Tukur in Venedig das Außerordentliche im Alltäglichen. Plötzlich offenbaren sich in der historischen Kulisse wie selbstverständlich die absonderlichsten Dinge.

Sie erleben eine zauberhafte Hommage an die Stadt in der Lagune, wo Tukur zwanzig Jahre seines Lebens verbrachte, und hören romantische, komische Geschichten voller liebenswerter Figuren, die er zusammenfügt zu einem Vexierspiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Fiktion und Realität. Und wenn zufällig in der Ecke ein Klavier steht oder eine Ziehharmonika liegt, dann spielt er darauf. Natürlich italienische Musik.

Termin

1. August 2025

Beginn: 19.30 Uhr

Preis

34 € und 44 €

Dauer

ca. 90 Minuten, keine Pause

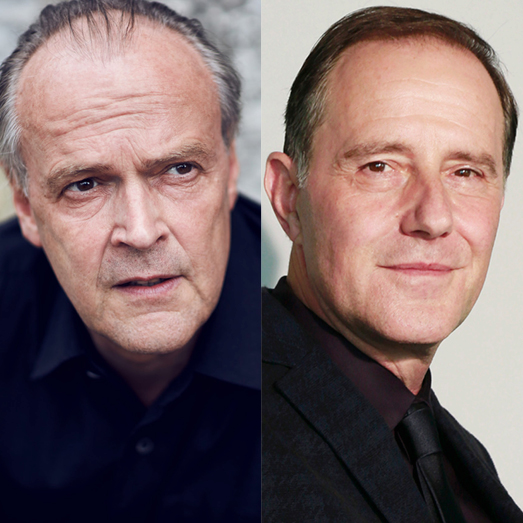

Ulrich Tukur ist einer der renommiertesten Schauspieler Deutschlands. Bereits während seines Schauspielstudiums wurde er von Regisseur Michael Verhoeven entdeckt. Seine Theaterkarriere begann er nur zwei Jahre später als SS-Offizier Kittel in Peter Zadeks legendärer Inszenierung von Sobols „Ghetto“ an der Freien Volksbühne Berlin. 1985 kam er zusammen mit Zadek ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg. Anschließend spielte er an allen großen deutschsprachigen Theatern. Von 1995 bis 2003 war er zusammen mit Ulrich Waller Intendant der Hamburger Kammerspiele und spielte dort u.a. den Beckmann in „Draussen vor der Tür“. Am St. Pauli Theater Hamburg spielte er u.a. in „Kunst“, „Der Lord von Barmbeck“ und den Mackie Messer in „Die Dreigroschenoper“. Aber nicht nur auf den Theaterbühnen, auch international ist er bestens bekannt aus diversen TV- und Kinoarbeiten. Seit 2010 u.a. ermittelt Ulrich Tukur als LKA-Ermittler Felix Murot für den Hessischen Rundfunk im TATORT.

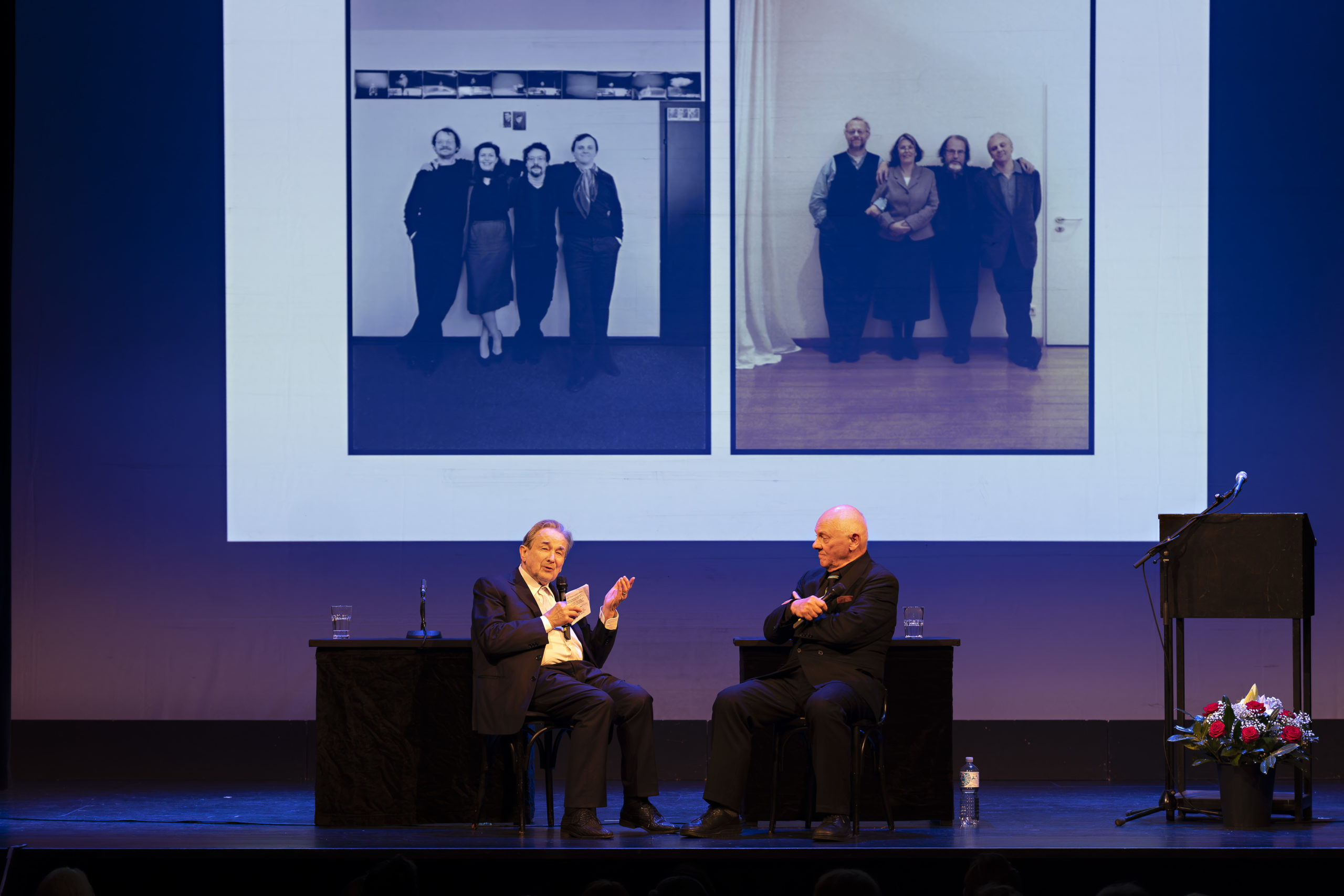

Endspiel

Endspiel (Fin de Partie)

von Samuel Beckett

in der Übersetzung von Elmar Tophoven

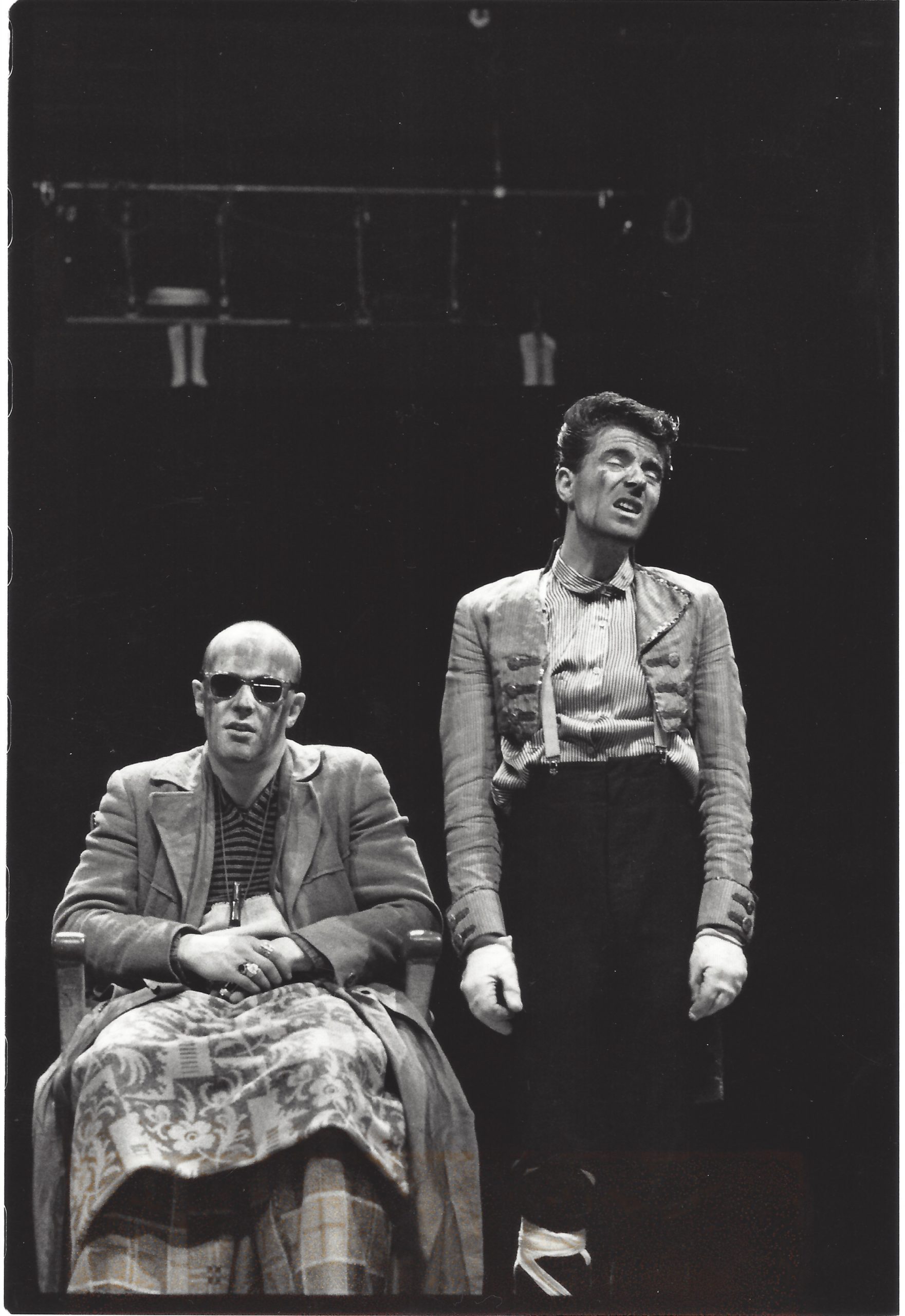

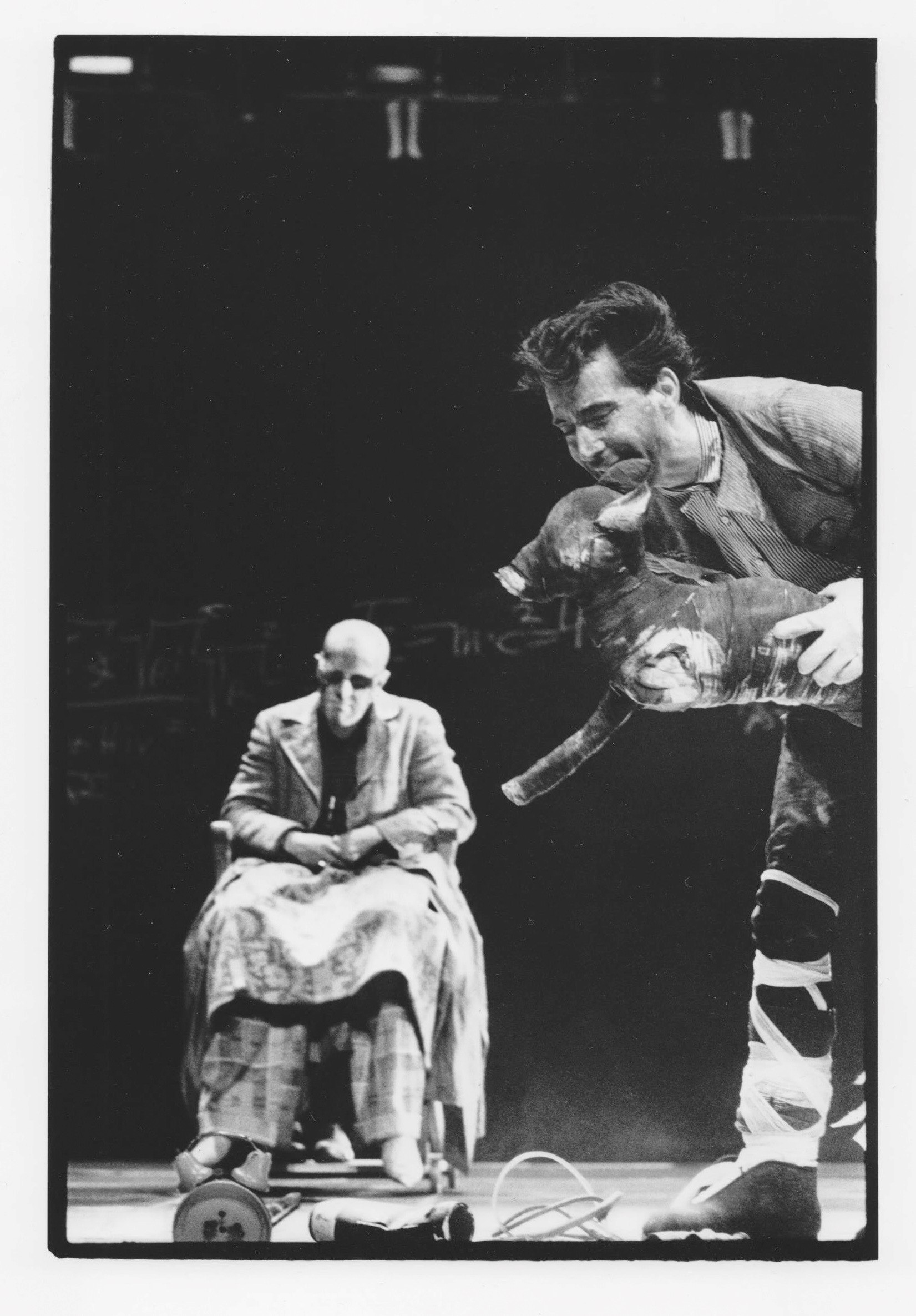

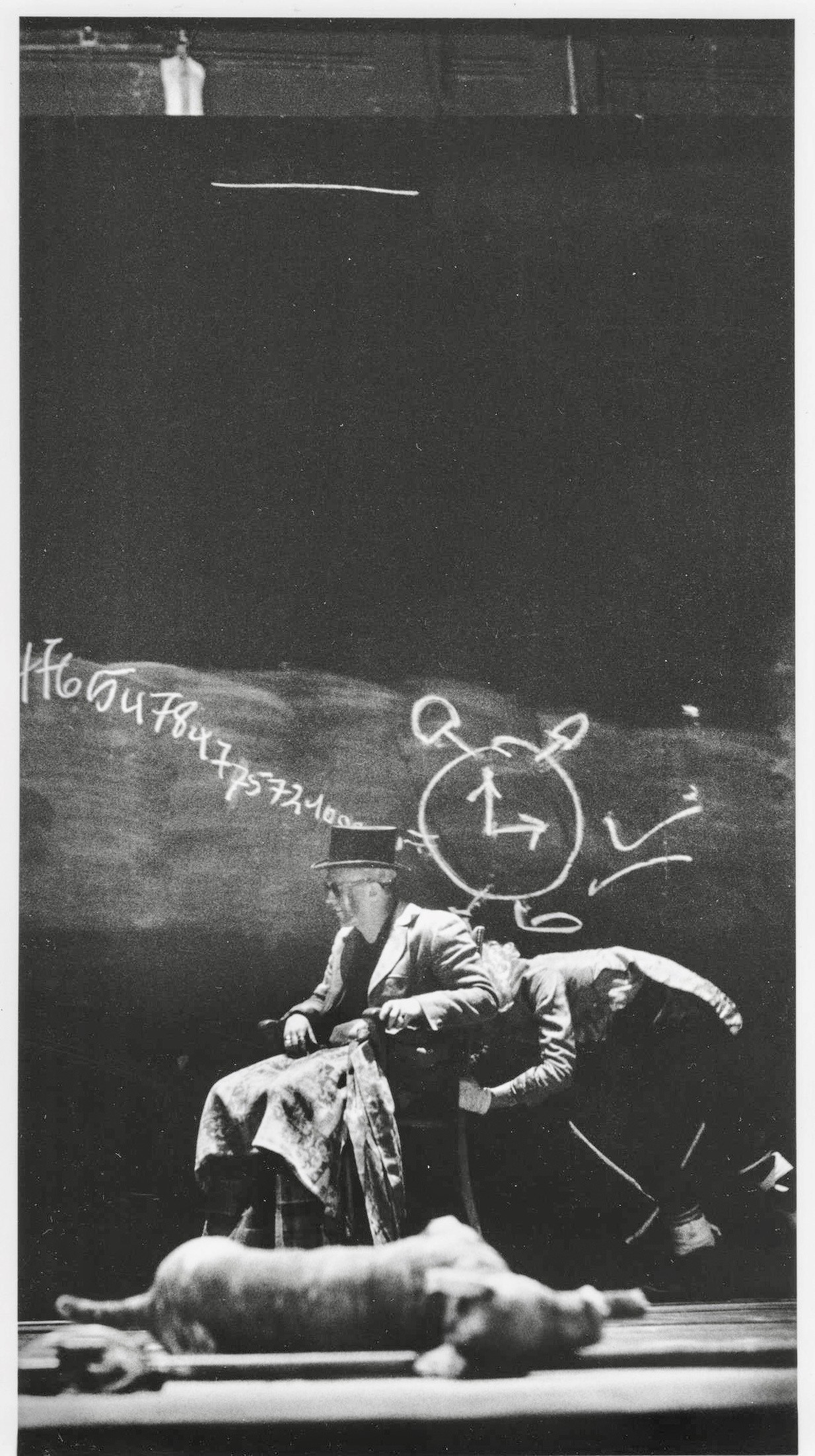

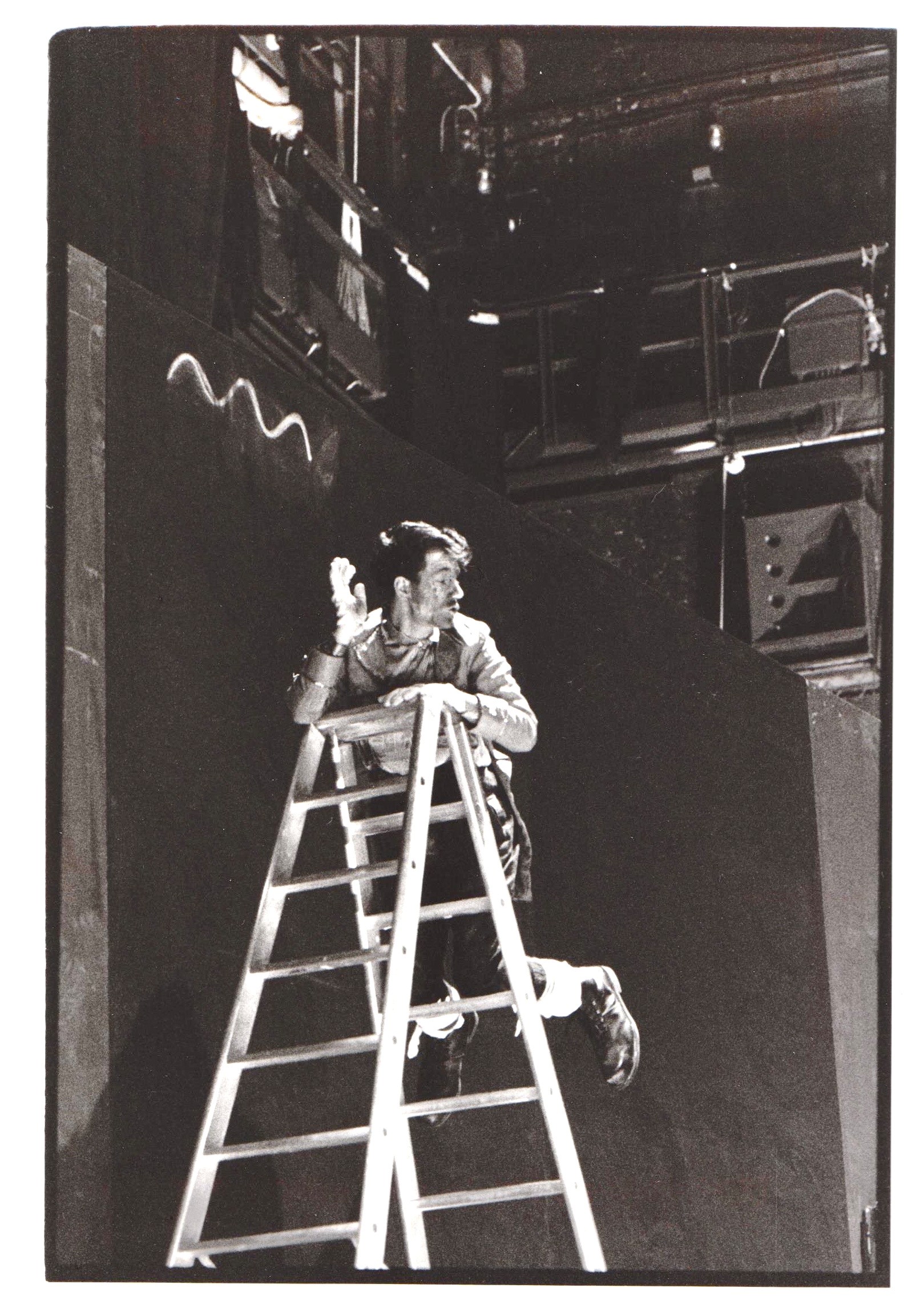

Sie waren drei der Stars und absolute Publikumslieblinge der legendären Intendanz von Jürgen Flimm am Thalia Theater. Bei der Gedenkfeier zu seinen Ehren im St. Pauli Theater konnte man sie endlich mal wieder in Hamburg auf der Bühne sehen. Wir wollen es nicht bei diesem einmaligen Wiedersehen belassen und so entstand der Wunsch, mit Sven-Eric Bechtolf, Stefan Kurt und dem Regisseur und Schauspieler Wolf-Dietrich Sprenger noch einmal eine Neufassung ihrer gefeierten Produktion von Becketts fulminantem Klassiker „Endspiel“ zu machen.

Angesichts der Weltlage liest sich Becketts Klassiker wie ein Kommentar zur Lage: Nach einer großen Katastrophe ist ein Teil der Welt zu Asche geworden, in anderen gibt es keine Bevölkerung, woanders viele Dinge des alltäglichen Lebens nicht mehr: Brei, Pralinen, Särge, Elektrizität, Hunde, Möwen, Wälder, Regen und Natur – die Zivilisation ist zerfallen und von irgendwoher droht inzwischen eine neue Gefahr, die demnächst das endgültige Ende der Menschheit herbeiführen wird.

Indem der Nobelpreisträger Beckett die menschliche Sinnsuche und die Ausweglosigkeit thematisiert und sie sinnlich erfahrbar macht, erhob er die Verlorenheit und Orientierungslosigkeit zum theatralischen Prinzip. Nach seinen „Godot“-Suchern folgt in „Endspiel“ ein weiteres Schicksalspaar: Hamm und Clov sind zwei traurige Clowns, die sich im größten Chaos Gewissheit ersehnen, im Angesichts des Nichts auf Bedeutung hoffen – und in ihrem Anrennen und Anspielen gegen das Unausweichliche, den (eigenen) Tod, fast beiläufig die großen Fragen zur menschlichen Existenz und dem Sinn des Lebens stellen.

„Bechtolf und Kurt machen aus Becketts nicht enden wollenden Ritualen der Erschöpfung mit einfachsten Mitteln, mit den Rollen, ihrem Einhalten und der Abweichung, der Annäherung und dem Abstoßen der Menschen totales Theater, weil die Inszenierung Beckett vertraut, der nicht nur Dichter, sondern auch Regisseur war. Ein Glücksfall für das Theater“, jubelte die taz.

Jetzt wollen sich die drei zusammen mit Michael Prelle („Monsieur Claude“) und Barbara de Koy als die alten Negg und Nell diesem Text noch einmal nähern, 30 Jahre danach, mit all dem Wissen und der Erfahrung und es soll wieder ein Theaterfest werden.

Nach „Glückliche Tage“ mit Miriam Goldschmidt und „Das letzte Band“ mit Otto Sander ist „Endspiel“ der dritte Beckett-Klassiker auf der Reeperbahn.

Mit

Sven-Eric Bechtolf, Barbara de Koy, Stefan Kurt und Michael Prelle

Regie: Wolf-Dietrich Sprenger | Bühne: Rena Donsbach | Kostüme: Susann Günther

von Samuel Beckett – in der Übersetzung von Elmar Tophoven

Premiere

6. Januar 2024

Dauer

ca. 110 Minuten, keine Pause

Pressestimmen

„Samuel Becketts „Endspiel“ ist ein düsteres Szenario. Tatsächlich wird jedoch während des 110-minütigen Abends viel gelacht: Regisseur Wolf-Dietrich Sprenger inszeniert den Klassiker des absurden Theaters als unterhaltsamen Weltuntergang. Sven-Eric Bechtolf und Stefan Kurt verkörpern ihre Figuren, den herrschsüchtigen Hamm und den devoten Clov genial. Ein großartiges Schauspiel mit tröstenden Momenten.“

Hamburger Morgenpost

„Wer das gegenwärtige Theater in seiner postdramatischen Diskurslastigkeit und beiläufigen Coolness ablehnt, kann sich freuen, hier endlich einmal wieder tolle Schauspieler zu bewundern, die ihr Handwerk mit Lust, Können und Kreativität ausführen und Emotionen per Stirnrunzeln bis in die letzte Reihe vermitteln.“

Hamburger Abendblatt

„Ein sehr außergewöhnlicher Abend mit einer extrem amüsanten Beckett-Phantasie“

NDR-Kultur

Szenenfotos der Aufführung am Thalia Theater von 1992

Nichts ist komischer als das Unglück

„Wir wollen so viele Lacher wie möglich aus diesem schrecklichen Zeugs herausholen“, hat Autor Samuel Beckett 1957 vor der Uraufführung seines „Endspiels“ zu seinen Hauptdarstellern gesagt.

Wolf Dietrich Sprenger hat sich offensichtlich bei seiner „Endspiel“-Interpretation an diese Anweisungen gehalten. Er und seine Darsteller machen die Endzeitstimmung der letzten Überlebenden

in einer abgeschlossenen Welt zum phantasievollen und übermütigen Slapstick.

Seine Helden Hamm (Sven-Eric Bechtolf) und Clov (Stefan Kurt) spielen ihre oft bitterbösen Dialoge im Geist von Dick und Doof. Und auch Nagg und Nell, die ungeliebten Eltern von Hamm, die ihre Beine

verloren haben finden: „Nichts ist komischer als das Unglück“. Schmerz und Komik liegen – wie immer nah beieinander.

Regisseur Sprenger und seine Darsteller haben nicht nach Symbolen in diesem für Interpretationen so reichen Text gesucht. Schon Beckett hielt nichts von Rätseln und Lösungen: „Es gibt für solch ernstes Zeug

Universitäten, Kirchen, Cafes etc.“

Sprengers Inszenierung ist leicht, locker, kurzweilig, komisch und wunderbar unterhaltsam. Er hat bei seinem „Endspiel“ weniger an das Ende als ans Spiel gedacht und hat das Theater nicht mit einer

existenzialistischen Kirche verwechselt. Das Publikum war begeistert.

Armgard Seegers im Hamburger Abendblatt über die Inszenierung.

Leseprobe der Neuinszenierung

1h22 vor dem Ende

1h22 vor dem Ende

(1h22 avant la fin) von Matthieu Delaporte

In der Übersetzung von Georg Holzer

„1h22 vor dem Ende“ ist die neue schwarze Komödie von Matthieu Delaporte, der sich mit dem mehrfach verfilmten Stück „Der Vorname“ – eine Pariser Abendgesellschaft wird gesprengt durch die Namensgebung eines eingeladenen Paares, das seinen frisch geborenen Sohn unbedingt Adolf nennen will – einen Namen gemacht hat.

1h22 beschreibt die Zeit, die die Hauptfigur Bernard Garde noch hat. Er wohnt allein in Paris in seiner Wohnung und ist zu dem Schluss gekommen, dass er für das Leben nicht geeignet ist. Darin fühlt er sich den von ihm so geliebten Chansonsängerinnen wie Dalida oder Barbara fast seelenverwandt. Unsentimental erwägt er einen sauberen selbstbestimmten Abgang. Den Strom und die Hausratversicherung hat er bereits abgemeldet und klettert aufs Fensterbrett. Da klopft es an der Tür. Und die Geschichte nimmt eine ganz unerwartete Wendung.

Ein ungebetener Gast will Fakten sehen und Bernard ganz offensichtlich die Entscheidung über sein Lebensende aus der Hand nehmen. Das passt dem Selbstmord-Kandidaten gar nicht und ein absurd-witziger Dialog über den richtigen Ort, den geeigneten Moment, die passende Art und Weise und andere Details beginnt, bei dem sich bald herausstellt, dass der Gast ganz offensichtlich auch kein Profi ist.

Ironie der Geschichte: Ausgerechnet der Gast bringt Bernard wieder in die Spur. Sorgt dafür, dass er einen Stockwerk höher seine bis dahin nur von weitem Angehimmelte trifft und so kurz vor Lebensschluss plötzlich Leichtigkeit und Optimismus erlebt. All das, was er immer vermisst hat. Delaporte ist mit „1h22“ bei dem komplexen Thema ein satirisch leichter, wendungsreicher Mix aus schwarzem Humor und existenziellen Fragen gelungen, eine originelle und witzige Spekulation über die unmittelbare Zeit vor dem Ende und ein unbedingtes Plädoyer für das Leben, angesiedelt zwischen Ingmar Bergmans Drama „Das siebente Siegel“ und Woody Allens Farce „Death Knocks“.

Sebastian Bezzel, dessen neuester EBERHOFER-Film REHRAGOUT-RENDEZVOUS gerade durch die Kinos tourt, zeigt an der Seite von Stephan Grossmann, der vor kurzem wieder u.a. in der Fernsehreihe FAMILIE BUNTSCHUH brillierte, dass er noch ganz andere Seiten als die des bayrischen Kult-Polizisten beherrscht. Zusammen sind sie ein unschlagbares Komiker-Paar, das die Situationskomik und den Sprachwitz von Delaportes Komödie zum Funkeln bringt. An ihrer Seite Nadja Petri, die Spelunken-Jenny aus der DREIGROSCHENOPER.

Mit

Sebastian Bezzel, Stephan Grossmann und Nadja Petri

Regie: Ulrich Waller | Bühne: Raimund Bauer | Kostüme: Ilse Welter

Von Matthieu Delaporte – in der Übersetzung von Georg Holzer

Premiere

18. Januar 2024

Dauer

ca. 95 Minuten, keine Pause

Pressestimmen

„1h:22 erzählt vom Tod, aber mit Augenzwinkern“

NDR-Hamburg-Journal

„Ein Stück über den Tod mit absurd-aberwitzigen Dialogen und positiver Aussage mit einer Traumbesetzung“

SAT 1

„Dank Ulrich Wallers atmosphärisch dichter, dennoch spielerisch lebendiger Regie entwickeln sich absurd-komische Dialoge zwischen dem Selbstmordkandidaten und dem ungebetenen Gast. Den Sonderling gibt Sebastian Bezzel als einen Verlierer par excellence. Der bayerische Wahlhamburger spielt seinen Charakter mit der Zerrissenheit eines Gescheiterten. Stephan Grossmann als personifizierter Tod, mal aggressiv-rabiat, dann mitfühlend bis hilflos, ist äußerst spannend und amüsant anzuschauen. Und ein Ausdruck großer Schauspielkunst. Dazwischen Claire (kunstvoll-verführerisch Nadja Petri). Fazit: Für die Liebe ist es nie zu spät. Chapeau und großer Applaus für alle.“

Hamburger Abendblatt

„Die schwarze Komödie „1h22 vor dem Ende“ von Matthieu Delaporte („Der Vorname“) wird am St. Pauli Theater in der Regie von Ulrich Waller zu einem Fest der Schauspielkunst. In einem zügig wandelbaren Bühnenbild von Raimund Bauer, das die Wohnungen der Lebensmüden trotz karger Möblierung vollständig erscheinen lässt und durch den Blick aus dem Fenster Höhe suggeriert. Stephan Grossmann verleiht seiner Figur mit blitzschnellen Umschaltmomenten von nahezu kindlicher Fröhlichkeit in knallharte Entschlossenheit und einer schillernden Unberechenbarkeit wahrhaft bedrohliche Züge. Ihm bei der Arbeit zuzusehen, ist das reinste Vergnügen. Sebastian Bezzel wandelt seine Ausstrahlung im Verlauf des Abends meisterhaft zurückgenommen vom unentschlossen Entschlossenen zum entschlossen Unentschlossenen. Die verbalen und körperlichen Duelle der beiden – einmal greifen sie gar zu Federballschlägern – sind so absurd wie komisch.“

DIE WELT

„Das Stück hat das Zeug zum Bühnenhit“

Berliner Morgenpost

„Wartet nicht zu lange mit euren Plänen, Hoffnungen, Schwärmereien, gibt dieser heitere Abend dem Publikum mit auf den Nachhauseweg, denn wenn es zu spät ist, tut es euch leid.“

Berliner Zeitung

„Darf man über den Tod lachen? Man darf – aber nur im St. Pauli Theater! Dort hatte die neue Komödie „1h22 vor dem Ende“ von Matthieu Delaporte umjubelte Premiere. Tolles Stück, tolle Regie, tolle Schauspieler. Und sehr Französisch. Mit Sebastian Bezzel, Stephan Grossmann als „Der Mann“ und Nadja Petri als schöne Nachbarin Claire hat Regisseur und Hausherr Ulrich Waller großartige Schauspieler für seinen neuen Publikumsrenner im St. Pauli Theater gewonnen. Bezzel und Grossmann sind zwei mitunter so dicht und intensiv, dass sie an Estragon und Wladimir aus Becketts „Warten auf Godot“ erinnern. Zufall oder Absicht? In jedem Fall verleiht es dem Kammerspiel bei aller Komik auch Nachdenklichkeit und Tiefe.“

kulturport

Die Dreigroschenoper

Die Dreigroschenoper

von Bertolt Brecht, Musik: Kurt Weill

Info

Die Geschichte des Kampfes zweier nicht ganz seriöser Geschäftsleute, des Bettlerclan-Königs Peachum und des Einbrecher-Königs Macheath, genannt Mackie Messer, bei der Uraufführung 1928 als „Stück mit Musik“ annonciert, war im Grunde das erste deutschsprachige Musical. Bertolt Brecht schrieb den Text zusammen mit Elisabeth Hauptmann, Kurt Weill komponierte dazu die unsterbliche Musik. Damit gelang den dreien ein legendärer Welterfolg.

Mit Songzeilen wie „Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht“, oder „Soldaten wohnen auf den Kanonen“, „Ob sie wollen oder nicht, sie sind bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit“, „Wie ihr`s auch immer dreht, wie ihr`s auch immer schiebt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“, „Denn dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist.“, „Wer möchte nicht in Fried`n und Eintracht leben, doch die Verhältnisse, die sind nicht so.“ gelangen dem Duo Brecht/Weill eingängige Gassenhauer, die bis heute nachhallen.

In der Neufassung des St. Pauli Theaters durch Peter Jordan und Leonhard Koppelmann werden die Songs in ihrer ganzen Wucht wieder nach vorne geschoben, sie sind das heimliche Zentrum der Neuinterpretation sein. Und wenn man sich umschaut, nicht nur in der kleinen Welt des Kiezes, sondern auch in der großen Welt der Politik, muss man feststellen, dass sich so viel nicht verändert hat, seit Brechts Analyse. Oder wie er schreibt: “Wer wollt auf Erden nicht ein Paradies? Doch die Verhältnisse, gestatten sie`s? – Nein, sie gestatten´s eben nicht.“ Selten wurde Gesellschaftskritik so süffig und dabei augenzwinkernd vorgetragen. Auch daran hat sich nichts geändert.

Schauspieler und Kreativteam

Mit: Victoria Fleer, Nadja Petri, Michael Rotschopf, Anneke Schwabe, Stephan Schad, Anne Weber, Gustav Peter Wöhler

Ensemble: Fabian Broermann, Christopher Hemmans, Arvid Johansson, Frizzi Fiedler, Felicia Jackson, Franzi Schulte

Begleitet von dem

Uwe Granitza: Musikalische Leitung, Posaune; Jan-Peter Klöpfel: Trompete; Detlef Raschke: Alto Sax, Klarinette, Flöte, Bariton Sax, Piccolo; Andreas Böther: Tenor Sax, Klarinette, Flöte, EWI; Matthias Pogoda: Gitarre, Banjo, Keyboard; Stephan Sieveking: Klavier, Keyboard; Lars Hansen: Kontrabass; Helge Zumdieck: Schlagzeug, Percussion; Dulguun Chinchuluun: Korrepetition; Matthias Stötzel: Supervision, Assistenz

Regie: Peter Jordan/Leonhard Koppelmann | Musikalische Leitung: Uwe Granitza | Kostüme: Barbara Aigner | Grafische Animation: Meike Fehre | Choreografie: Harald Kratochwil

Nach John Gays „The Beggar´s Opera”. Übersetzung: Elisabeth Hauptmann

In der Inszenierung „Die Dreigroschenoper“ wurden nicht autorisierte Änderungen in der Partitur vorgenommen. Der Suhrkamp Theater Verlag hat mit dem St. Pauli Theater eine Vereinbarung getroffen, die Aufführungen weiterhin zuzulassen.

Termine

18. und 19. sowie 21. und 22. November 2025

Beginn: jew. 20 Uhr

Preise

Dienstag und Mittwoch: 19,90 € bis 59,90

Freitag und Samstag: 29,90 bis 74,90 €

Schüler/innen, Studierende und Auszubildende: 50 % des Kartennettopreises

Dauer der Vorstellung

ca. 140 Minuten, inkl. Pause

Leider sind wir aus technischen Gründen gezwungen, die induktive Höranlage bei dieser Veranstaltung wegen Verwendung elektrisch verstärkter Instrumente auszuschalten.

Pressestimmen

„Eine Dreigroschenoper mit Glanz und Glamour und mit seiner Kapitalismus-Anklage weiterhin aktuell. Dank der ewigen Gassenhauer des Komponisten Kurt Weill gibt dieses Musiktheater über die Verlorenen und Verdorbenen hier einem wunderbaren Ensemble jede Menge Gelegenheit spielerisch und stimmlich zu glänzen. Das Regie-Duo Peter Jordan und Leonhard Koppelmann setzt vor allem auf Broadway-Glamour und hohes Tempo. Grandios das Duo Michael Rotschopf als wohltuend zurückgenommener Verführer Mackie Messer und Gustav Peter Wöhler als aasig tänzelnder Bettlerkönig Peachum. Daneben die herausragende Anne Weber als seine Frau, die schrille Anneke Schwabe als ihre Tochter Polly und die selbstbewußt aufspielende Victoria Fleer als deren Konkurrentin Lucy. Und da ist noch Jenny, die frühere Geliebte Mackie Messer. Nadja Petri gibt sie mit wunderbarer Alt-Stimme. Keine Frage: Diese „Dreigroschenoper“ hat das Zeug zum Dauerbrenner.“

Hamburger Abendblatt

„Michael Rotschopf ist die Idealbesetzung eines coolen, heutigen Mackie-Messers mit einer charismatischen Bühnenpräsenz. Seinen Gegenspieler, den durchtriebenen König der Bettler verkörpert Gustav Peter Wöhler mit der ihm eigenen Komik souverän. Zusammen mit Anne Weber als abgebrühter Gaunergattin geben die beiden ein wunderbar ungleiches Paar ab. Dem korrupten Polizeichef verleiht Stephan Schad ein heimtückisches Gesicht und seine unter die Haut gehende Stimme. Aus dem Orchestergraben des St. Pauli Theaters sorgen die Musiker vom TheaterOrchesterHamburg unter Uwe Granitza für die jeweils passende Atmosphäre zwischen Ballade, Jazz und Opernparodie. Mit lautstarken Bravos und stürmischen Applaus feierte das Publikum diese frische Version des Bestsellers von Brecht. Die Inszenierung von Peter Jordan und Leonhard Koppelmann führt die „Dreigroschenoper“ ins 21.Jahrhundert.“

Hamburger Morgenpost

„Eine brilliante Inszenierung…“ BILD

„Mackie Messer ist wieder da. Es ist und bleibt ein grandioser Stoff über große und kleine Betrügereien.“ NDR-Hamburg-Journal

„Die Inszenierung des Bertolt-Brecht-Stückes von 1928 setzt auf eine mitreißende Broadway-Stimmung und findet für das Milieu glamouröse Bilder. Dahinter offenbart sie jedoch eine zeitlose Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen, die den einen zu Wohlstand verhilft, für die anderen jedoch ein Leben in Armut bedeutet. Das Geschehen spielt auf leerer Bühne vor wechselnden Video-Projektionen von Meike Fehre. Eine tanzwütige Schar Huren, Bettler und Tänzer performt nahezu ohne Pause. Das Tempo ist von Anfang an hoch, die Szenenfolge dicht. Das Ensemble und das Orchester unter der Leitung von Uwe Granitza präsentieren die Gassenhauer von Kurt Weill pointiert und schwungvoll.“

dpa

„Es ist Gesellschaftskritik at it´s best. Ein fulminanter Gustav Peter Wöhler gibt den fiesen Bettlerkönig Peachum. Und auch sein Kontrahent der Einbrecher-König Mackie Messer, gespielt von Michael Rotschopf ist voller Spielfreude. Die bekannten Songs von Kurt Weill werden mit viel Glitzer und Witz inszeniert.“

SAT 1

„Das Pfund, mit dem Regisseure Jordan und Koppelmann wuchern ist am St.Pauli Theater das Schauspiel-Ensemble, das in Gesang und Spiel seinesgleichen sucht. Michael Rotschopf glänzt und beängstigt als Mackie Messer, also als größter, triebgesteuerter Verbrecher von London. Gustav Peter Wöhler gibt einen verbitterten, zynischen Jonathan Peachum, der brutal die Interessen der Elenden in Profit ummünzt. Sensationell Anne Weber als seine desillusionierte Frau Celia. Anneke Schwabes Polly mit Kante ist ein großer Spaß und ihr Kampf-Duett mit Victoria Fleer als Lucy bleibt einer der Höhepunkte. Stephan Schad spielt als Tiger-Brown einen eiskalten Kriegsveteranen, der sich seine Freundschaft zu Mackie bezahlen läßt und Nadja Petri die Mackie hilflos verfallene Spelunken Jenny und singt mit traumhaft rauchiger Stimme. Der vielgestaltige Tanz auf dem Vulkan der zwölfbeinigen Revuetanztruppe ist in den Choreographien von Harald Krachtowil das explosivste Element dieser mutigen, insgesamt großartigen Inszenierung. Die Musik mit den unerschöpflich kräftigen Weill-Songs und der leicht gekürzte Dramentext wirken frisch und in vielerlei Hinsicht aktueller, als dem Publikum lieb sein kann, in den Zeiten neuer Kriege und krisenhafter Verhältnisse. In der Realität ist die Ankunft des Reitenden Boten mit der Begnadigung schließlich nicht garantiert.“

Die Welt

DIE DREIGROSCHENOPER 2023

Die Dreigroschenoper

von Bertolt Brecht, Musik: Kurt Weill

Info

Die Geschichte des Kampfes zweier nicht ganz seriöser Geschäftsleute, des Bettlerclan-Königs Peachum und des Einbrecher-Königs Macheath, genannt Mackie Messer, bei der Uraufführung 1928 als „Stück mit Musik“ annonciert, war im Grunde das erste deutschsprachige Musical. Bertolt Brecht schrieb den Text zusammen mit Elisabeth Hauptmann, Kurt Weill komponierte dazu die unsterbliche Musik. Damit gelang den dreien ein legendärer Welterfolg.

Mit Songzeilen wie „Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht“, oder „Soldaten wohnen auf den Kanonen“, „Ob sie wollen oder nicht, sie sind bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit“, „Wie ihr`s auch immer dreht, wie ihr`s auch immer schiebt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“, „Denn dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist.“, „Wer möchte nicht in Fried`n und Eintracht leben, doch die Verhältnisse, die sind nicht so.“ gelangen dem Duo Brecht/Weill eingängige Gassenhauer, die bis heute nachhallen.

In der Neufassung des St. Pauli Theaters durch Peter Jordan und Leonhard Koppelmann werden die Songs in ihrer ganzen Wucht wieder nach vorne geschoben, sie sind das heimliche Zentrum der Neuinterpretation sein. Und wenn man sich umschaut, nicht nur in der kleinen Welt des Kiezes, sondern auch in der großen Welt der Politik, muss man feststellen, dass sich so viel nicht verändert hat, seit Brechts Analyse. Oder wie er schreibt: “Wer wollt auf Erden nicht ein Paradies? Doch die Verhältnisse, gestatten sie`s? – Nein, sie gestatten´s eben nicht.“ Selten wurde Gesellschaftskritik so süffig und dabei augenzwinkernd vorgetragen. Auch daran hat sich nichts geändert.

Schauspieler und Kreativteam

Mit: Victoria Fleer, Nadja Petri, Michael Rotschopf, Anneke Schwabe, Stephan Schad, Anne Weber, Gustav Peter Wöhler

Ensemble: Fabian Broermann, Frizzi Fiedler, Christopher Hemmans, Felicia Jackson, Arvid Johansson, Franzi Schulte

Begleitet von dem

Uwe Granitza: Musikalische Leitung, Posaune; Jan Peter Klöpfel: Trompete; Detlef Raschke: Alto Sax, Klarinette, Flöte, Bariton Sax, Piccolo; Andreas Böther: Tenor Sax, Klarinette, Flöte, EWI; Matthias Pogoda: Gitarre, Banjo, Keyboard; Stephan Sieveking: Klavier, Keyboard; Lars Hansen: Kontrabass; Helge Zumdieck: Schlagzeug, Percussion; Dulguun Chinchuluun: Korrepitition; Matthias Stötzel: Supervision, Assistenz

Regie: Peter Jordan/Leonhard Koppelmann | Musikalische Leitung: Uwe Granitza | Kostüme: Barbara Aigner | Grafische Animation: Meike Fehre | Choreografie: Harald Kratochwil

Nach John Gays „The Beggar´s Opera”. Übersetzung: Elisabeth Hauptmann

In der Inszenierung „Die Dreigroschenoper“ wurden nicht autorisierte Änderungen in der Partitur vorgenommen. Der Suhrkamp Theater Verlag hat mit dem St. Pauli Theater eine Vereinbarung getroffen, die Aufführungen weiterhin zuzulassen.

Premiere

14. Januar 2023

Dauer der Vorstellung

ca. 140 Minuten, inkl. Pause

Pressestimmen

„Eine Dreigroschenoper mit Glanz und Glamour und mit seiner Kapitalismus-Anklage weiterhin aktuell. Dank der ewigen Gassenhauer des Komponisten Kurt Weill gibt dieses Musiktheater über die Verlorenen und Verdorbenen hier einem wunderbaren Ensemble jede Menge Gelegenheit spielerisch und stimmlich zu glänzen. Das Regie-Duo Peter Jordan und Leonhard Koppelmann setzt vor allem auf Broadway-Glamour und hohes Tempo. Grandios das Duo Michael Rotschopf als wohltuend zurückgenommener Verführer Mackie Messer und Gustav Peter Wöhler als aasig tänzelnder Bettlerkönig Peachum. Daneben die herausragende Anne Weber als seine Frau, die schrille Anneke Schwabe als ihre Tochter Polly und die selbstbewußt aufspielende Victoria Fleer als deren Konkurrentin Lucy. Und da ist noch Jenny, die frühere Geliebte Mackie Messer. Nadja Petri gibt sie mit wunderbarer Alt-Stimme. Keine Frage: Diese „Dreigroschenoper“ hat das Zeug zum Dauerbrenner.“

Hamburger Abendblatt

„Michael Rotschopf ist die Idealbesetzung eines coolen, heutigen Mackie-Messers mit einer charismatischen Bühnenpräsenz. Seinen Gegenspieler, den durchtriebenen König der Bettler verkörpert Gustav Peter Wöhler mit der ihm eigenen Komik souverän. Zusammen mit Anne Weber als abgebrühter Gaunergattin geben die beiden ein wunderbar ungleiches Paar ab. Dem korrupten Polizeichef verleiht Stephan Schad ein heimtückisches Gesicht und seine unter die Haut gehende Stimme. Aus dem Orchestergraben des St. Pauli Theaters sorgen die Musiker vom TheaterOrchesterHamburg unter Uwe Granitza für die jeweils passende Atmosphäre zwischen Ballade, Jazz und Opernparodie. Mit lautstarken Bravos und stürmischen Applaus feierte das Publikum diese frische Version des Bestsellers von Brecht. Die Inszenierung von Peter Jordan und Leonhard Koppelmann führt die „Dreigroschenoper“ ins 21.Jahrhundert.“

Hamburger Morgenpost

„Eine brilliante Inszenierung…“ BILD

„Mackie Messer ist wieder da. Es ist und bleibt ein grandioser Stoff über große und kleine Betrügereien.“ NDR-Hamburg-Journal

„Die Inszenierung des Bertolt-Brecht-Stückes von 1928 setzt auf eine mitreißende Broadway-Stimmung und findet für das Milieu glamouröse Bilder. Dahinter offenbart sie jedoch eine zeitlose Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen, die den einen zu Wohlstand verhilft, für die anderen jedoch ein Leben in Armut bedeutet. Das Geschehen spielt auf leerer Bühne vor wechselnden Video-Projektionen von Meike Fehre. Eine tanzwütige Schar Huren, Bettler und Tänzer performt nahezu ohne Pause. Das Tempo ist von Anfang an hoch, die Szenenfolge dicht. Das Ensemble und das Orchester unter der Leitung von Uwe Granitza präsentieren die Gassenhauer von Kurt Weill pointiert und schwungvoll.“

dpa

„Es ist Gesellschaftskritik at it´s best. Ein fulminanter Gustav Peter Wöhler gibt den fiesen Bettlerkönig Peachum. Und auch sein Kontrahent der Einbrecher-König Mackie Messer, gespielt von Michael Rotschopf ist voller Spielfreude. Die bekannten Songs von Kurt Weill werden mit viel Glitzer und Witz inszeniert.“

SAT 1

„Das Pfund, mit dem Regisseure Jordan und Koppelmann wuchern ist am St.Pauli Theater das Schauspiel-Ensemble, das in Gesang und Spiel seinesgleichen sucht. Michael Rotschopf glänzt und beängstigt als Mackie Messer, also als größter, triebgesteuerter Verbrecher von London. Gustav Peter Wöhler gibt einen verbitterten, zynischen Jonathan Peachum, der brutal die Interessen der Elenden in Profit ummünzt. Sensationell Anne Weber als seine desillusionierte Frau Celia. Anneke Schwabes Polly mit Kante ist ein großer Spaß und ihr Kampf-Duett mit Victoria Fleer als Lucy bleibt einer der Höhepunkte. Stephan Schad spielt als Tiger-Brown einen eiskalten Kriegsveteranen, der sich seine Freundschaft zu Mackie bezahlen läßt und Nadja Petri die Mackie hilflos verfallene Spelunken Jenny und singt mit traumhaft rauchiger Stimme. Der vielgestaltige Tanz auf dem Vulkan der zwölfbeinigen Revuetanztruppe ist in den Choreographien von Harald Krachtowil das explosivste Element dieser mutigen, insgesamt großartigen Inszenierung. Die Musik mit den unerschöpflich kräftigen Weill-Songs und der leicht gekürzte Dramentext wirken frisch und in vielerlei Hinsicht aktueller, als dem Publikum lieb sein kann, in den Zeiten neuer Kriege und krisenhafter Verhältnisse. In der Realität ist die Ankunft des Reitenden Boten mit der Begnadigung schließlich nicht garantiert.“

Die Welt

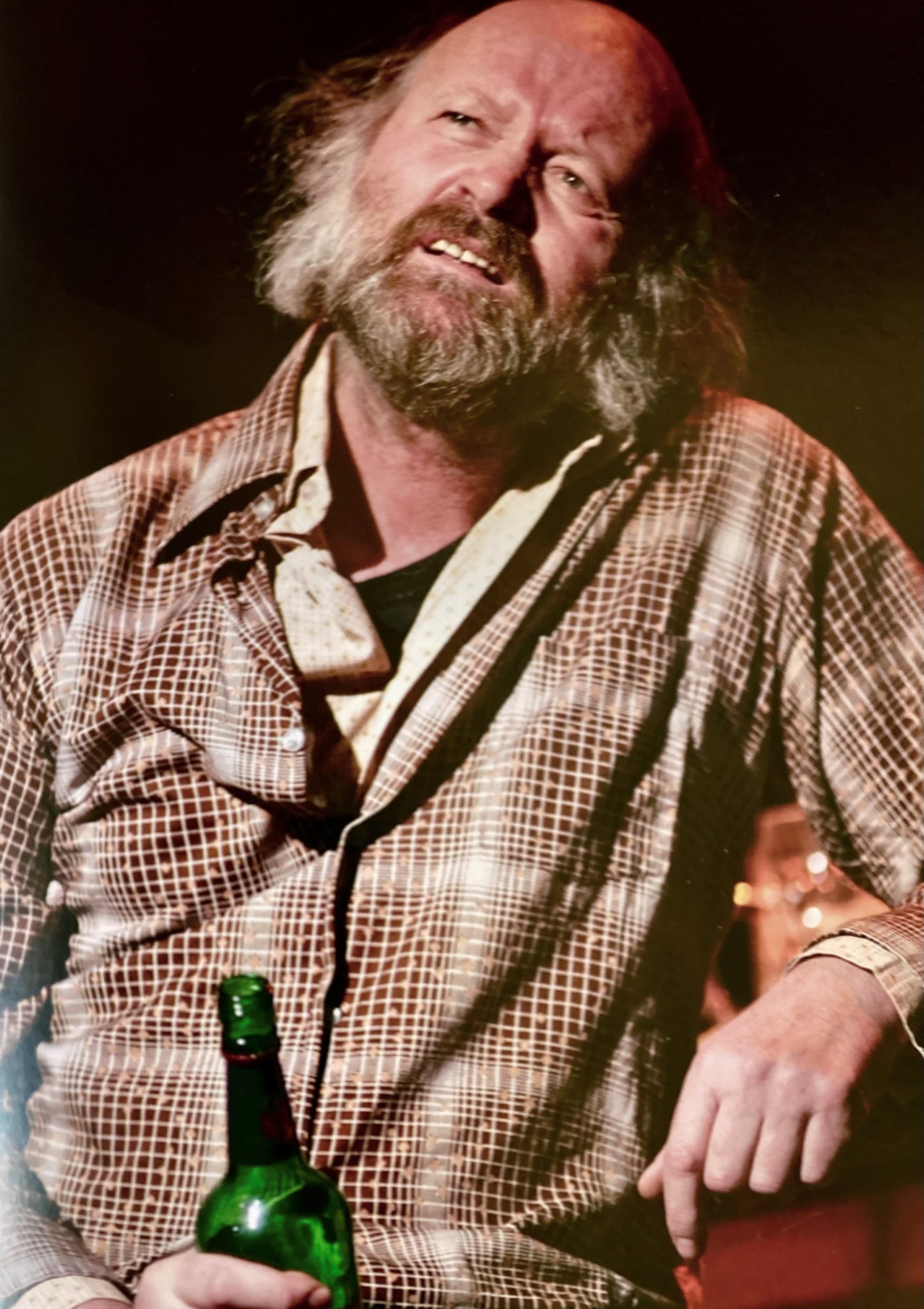

CIAO GEORGE

Ciao George

Am 8.4.2023 in der Nacht zum Ostersonntag ist der Schauspieler George Meyer-Goll gestorben, der seit 2006 in vielen Produktionen auf der Bühne des St.Pauli Theaters stand.

In einer bewegenden Soiree haben sich Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Mitstreiter am 15.5. von ihm verabschiedet.

Auf der Bühne waren:

Sabrina Ascacibar, Victoria Fleer, Susanne Janssen, Ilona Schulz, Anneke Schwabe, Anne Weber, Angela Winkler, Holger Dexne, Peter Franke, Knut Koch, Stephan Schad, Franz Wittenbrink, Gerhard Garbers, Marion Martienzen und Ulrich Waller

Und die Musiker:

Uwe Granitza, Lars Hansen, Henrik Kolenda, Matthias Stötzel, Helge Zumdieck

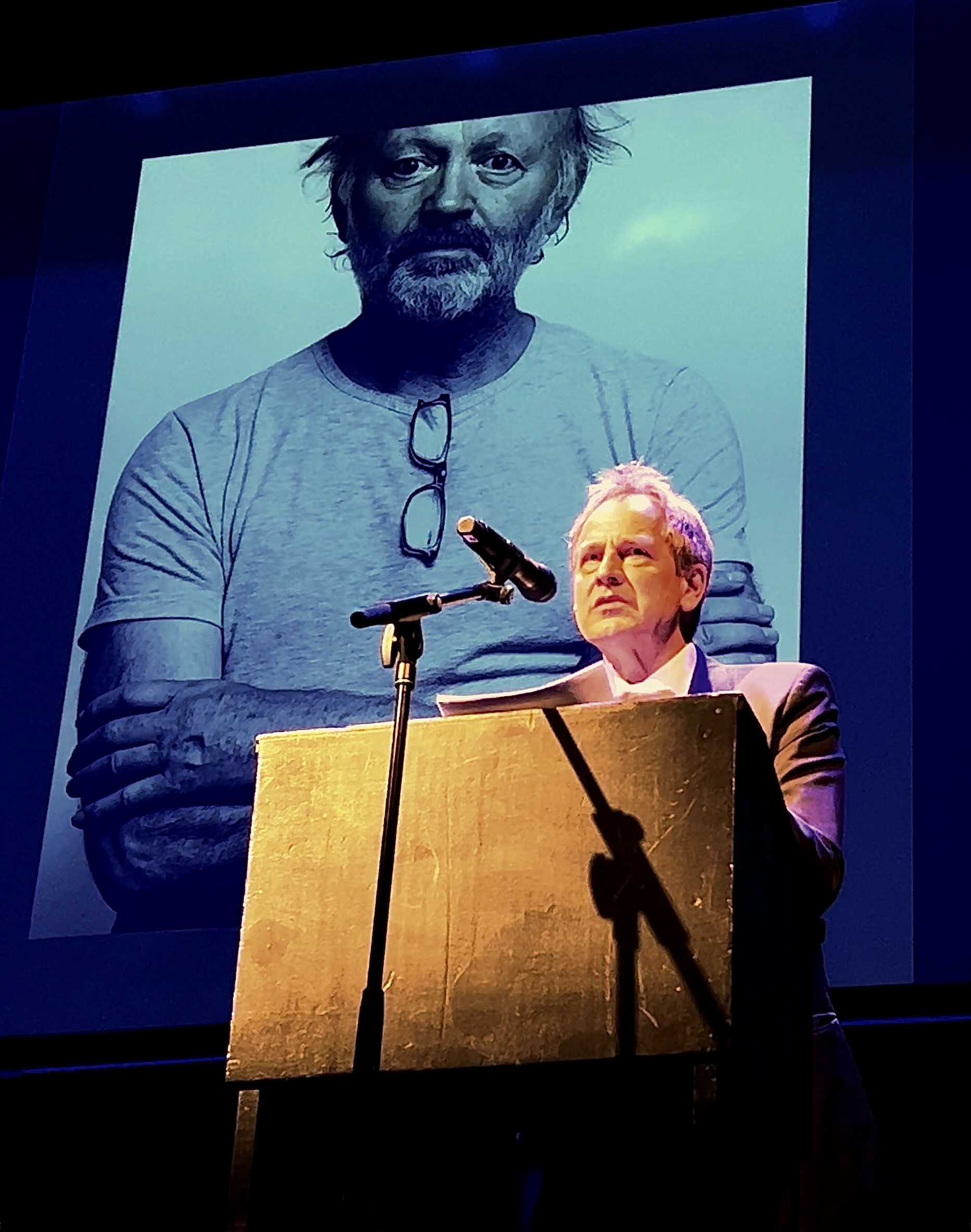

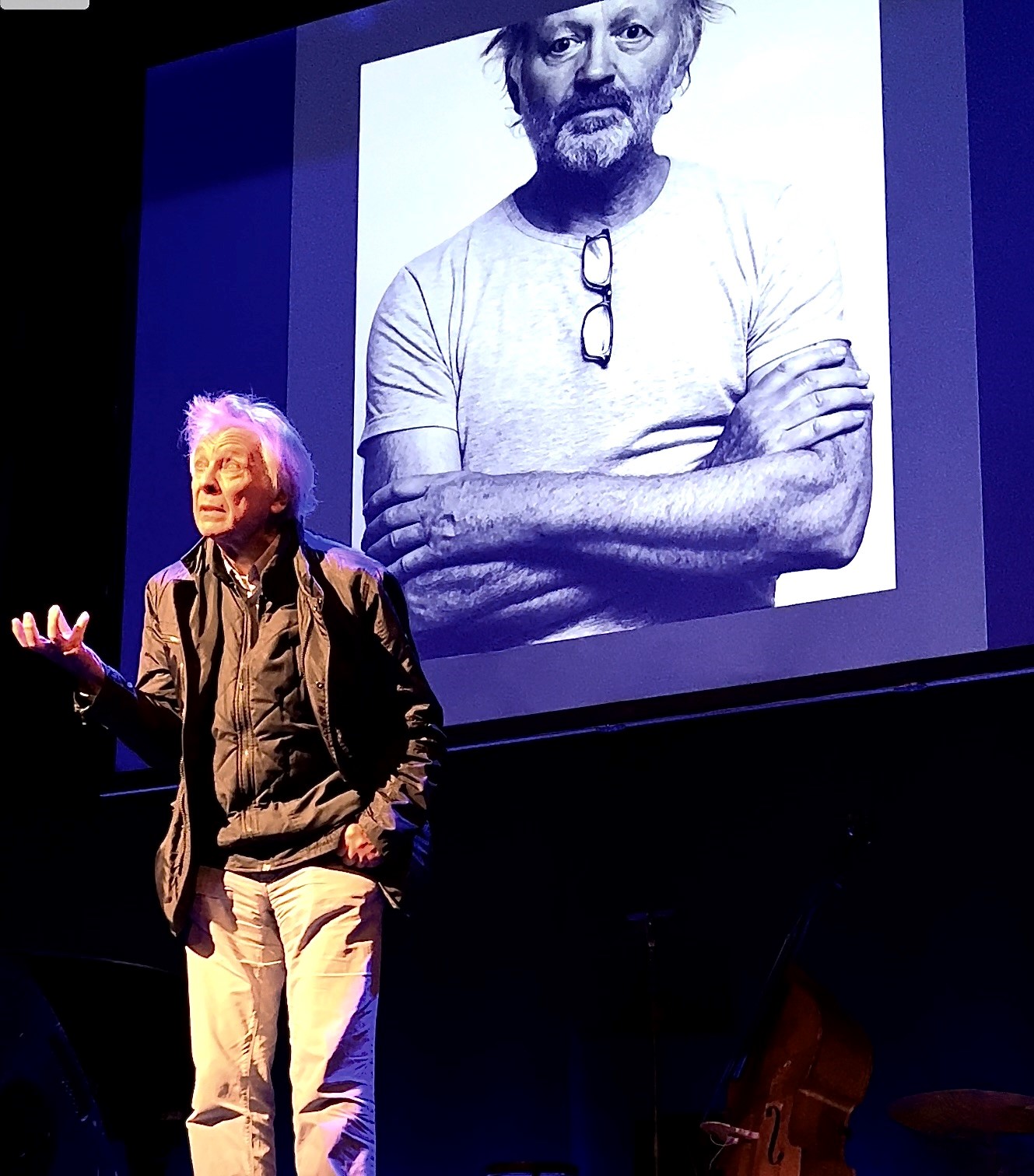

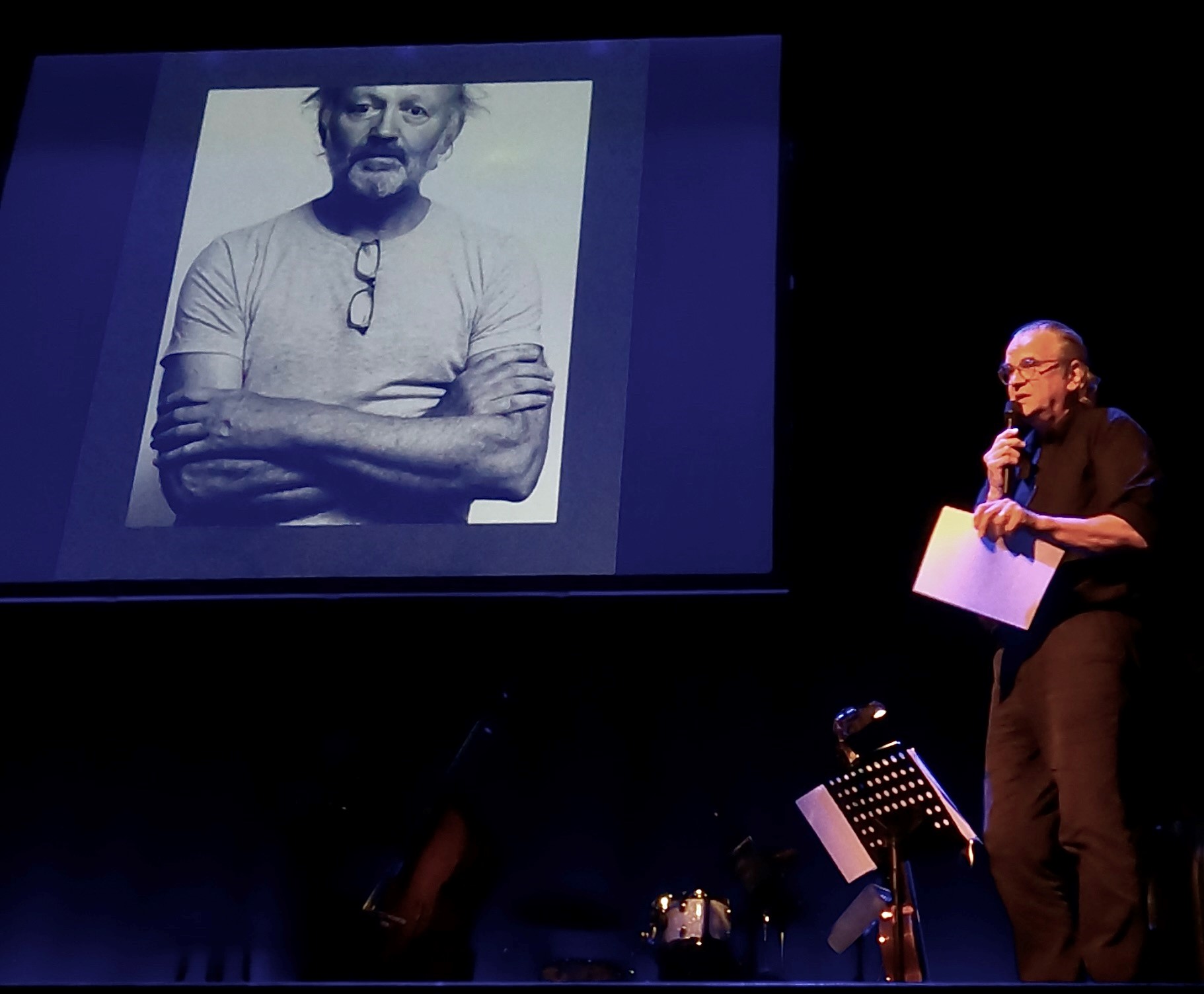

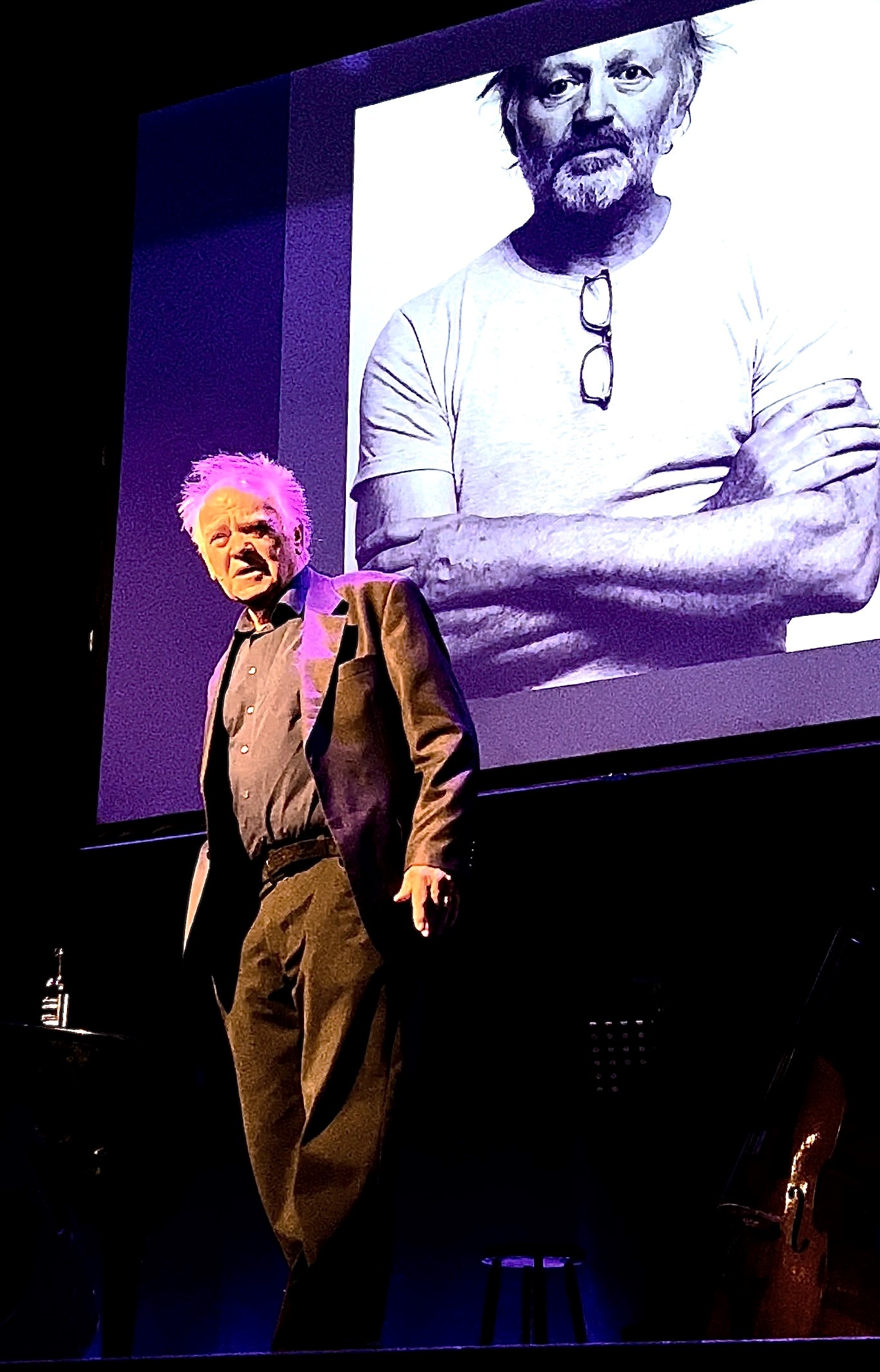

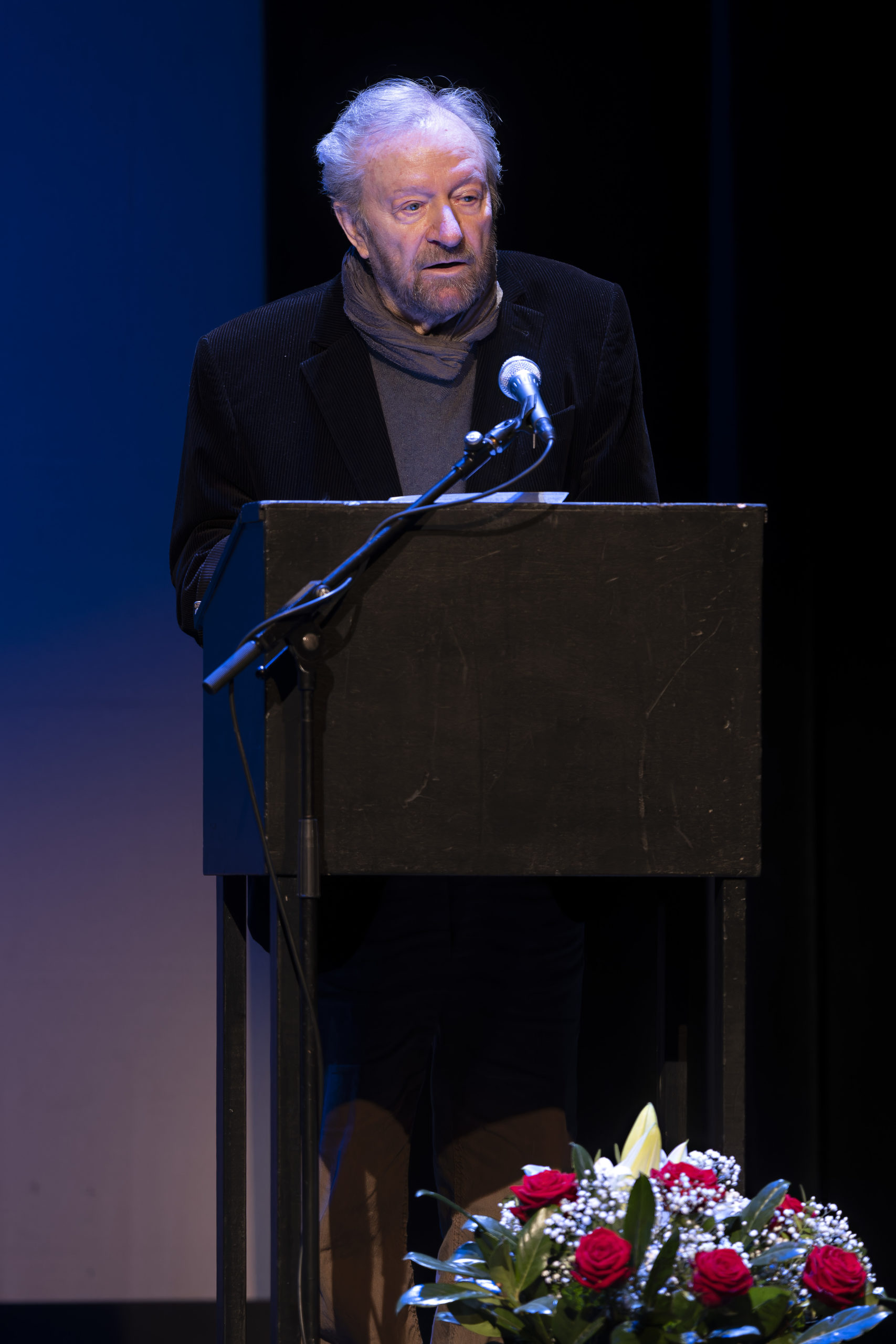

Adieu Jürgen

Adieu Jürgen

Ein Abend für Jürgen Flimm

Am 4. Februar 2023 ist Jürgen Flimm verstorben, der Regisseur und Intendant, der wichtige Jahre seiner Karriere in Hamburg erlebt hat. Am 18.Februar ist er bei Regen und Sturm auf dem Friedhof von Hamelwörden, in der Nähe seines Hauses beerdigt worden.

Am 7.5. haben sich Schauspielerinnen und Schauspieler, Wegfährten und Mitstreiter im St. Pauli Theater, dem Theater in Hamburg, an dem er zuletzt gearbeitet hat, versammelt, um ihn mit Texten, Liedern, Filmausschnitten und persönlichen Erinnerungen noch einmal in unsere Mitte zu holen.

Denn wer im Gedächtnis seiner Freunde lebt, der ist nur fern, der ist nicht tot, hat der Philosoph Kant einmal gesagt. Durch Erinnerungen leben die Toten in uns, den Lebenden weiter.

Persönliche Erinnerungen sollten deshalb einen großen Platz einnehmen. Auch, weil das Erzählen von Geschichten und Anekdoten ganz wesentlich zur Probenmethode des Regisseurs Jürgen Flimm gehörte. Das konnte manchmal länger dauern, aber es war ganz schlicht eine Entspannungsübung, es nahm den Druck raus, gleich etwas vorführen, etwas zeigen zu müssen. Und wenn alle Geschichten erzählt waren, konnte man anfangen.

Am 7. Mai 2023 waren auf der Bühne:

Martina Gedeck, Sven-Eric Bechtolf, Dr. Carsten Brosda, Gerhard Garbers, Burghart Klaußner, Christoph Bantzer, Ludwig von Otting, Hildegard Schmahl, Wolf-Dietrich Sprenger, Stefan Kurt, Armgard Seegers, Stephan Schad, Annette Paulmann, Jan Josef Liefers, Moritz Rinke, Cornelia Schirmer, begleitet von Siegfried Gerlich, Ulrich Waller

Mit freundlicher Unterstützung der Hapag-Lloyd Stiftung

Wir trauern um

George Meyer-Goll

WIR TRAUERN UM

GEORGE MEYER-GOLL

(1949-2023)

Nachruf

Das erste Mal begegnet sind wir uns in der Uni-Mensa in Tübingen – es muss das Jahr 1971 oder 1972 gewesen sein – bei einem Konzert der Nürnberger Rockgruppe „Ihre Kinder“, die Rockmusik mit der deutschen Sprache zu verbinden suchte. Zu der Zeit ein sehr gewagtes Experiment. Da muss der 22-jährige Georg Meyer, wie er sich damals noch nannte, vor mir auf der Bühne gestanden haben. Er spielte neben Querflöte auch Geige und sang auch noch. Ich kann mich an die Gruppe, aber nicht mehr an einzelne Mitglieder erinnern.

Viele Jahre später hat mir Udo gestanden, dass er damals richtig ein bisschen Angst hatte, dass die 1969 gegründete Band mit den deutschsprachigen Texten Erfolg haben könnte. Hatte sie nicht und so war der Weg frei für ihn.

George hat dann aufgehört mit der Musik und ist auf die Münchner Falckenbergschule gegangen. 1977 hat ihn dann gleich Claus Peymann engagiert für die Schlussphase seiner Stuttgarter Intendanz und ihn anschließend mitgenommen nach Bochum, wo George sich zu einem fleißigen Ensemblespieler entwickelte.

Als das Fernsehen auf ihn aufmerksam wurde, trennten sich ihre Wege. Und in diesem anderen Medium machte er ebenso schnell Karriere. Überregional bekannt – und da habe ich ihn zum ersten Mal bewusst gesehen – wurde er in der Serie „Schwarz Rot Gold“ als Zollfahnder Max Doellke, an der Seite von Uwe Friedrichsen, die im Hamburger Hafen dauernd irgendwas Verbotenes aufdeckten. George, immer in einer engen schwarzen Lederhose, war das Enfant terrible der Fahndungstruppe und machte meist irgendwas falsch oder am Rande der Legalität, was Friedrichsen dann wieder in Ordnung bringen musste.

Daneben spielte Meyer-Goll weiter Theater in Köln, am Residenztheater in München, in Basel, Bonn, Frankfurt und in Düsseldorf, wo sich er Anfang der 90er Jahre in eine junge Bühnenbildnerin verliebte, Annelie Büchner, die dann seine Lebensgefährtin und 2013 seine Frau werden sollte.

Seine wichtigen Regisseure in der Zeit hießen Peter Löscher, Fred Berndt, Dimiter Gottscheff, Peter Eschberg, Hansjörg Utzerath und Karin Beier.

2006 kam George dann mit Franz Wittenbrink ans St. Pauli Theater, wo er in der Produktion Lust“ mit seiner glockenhellen Stimme als abgewrackter Penner in den Tiefen eines Strip-Lokal überlebte. Die Premiere, der Einstieg in Wittenbrinks Kiez-Trilogie war ein großer Erfolg. Bis nach drei Tagen plötzlich zwei merkwürdige Gestalten im Backstage-Bereich auftauchten und sich erkundigten, ob es wirklich nur die zwei Abgangsmöglichkeiten von der Bühne gäbe. Sie wiesen sie sich dann als Beamte der David-Wache aus und fragten noch, wann denn die Vorstellung zu Ende sei. Sie hätten mit Herrn Meyer-Goll etwas zu klären.

Nach dem Applaus begleiteten sie George in die Garderobe, ließen ihn sich noch umziehen und nahmen ihn mit auf die benachbarte Wache. Wie sich dann herausstellte, wollte ein Gerichtsvollzieher just an diesem Abend bei Meyer-Goll etwas vollstrecken lassen. Thomas Collien organisierte dann am nächsten Tag einen guten Anwalt, der Licht in das Dunkel brachte und George konnte am Abend wieder auftreten.

Nach diesem fulminanten Einstieg wurde er einer der Protagonisten vieler Wittenbrink-Abende wie „Ritze“ oder „Ricky“, immer obskure Figuren, oft am Rande der Existenz, aber meist philosophisch angehaucht, und da war die Rock- und Soul-Erfahrung, die Meyer-Goll aus seiner Musiker-Zeit mitbrachte, wieder zu hören. Auch in „Willkommen – ein deutscher Abend“, der legendären „Nacht-Tankstelle“ oder den Musicals „Linie S1“ und „Hamburg Royal“ konnte er seine Doppelbegabung als Sänger und Schauspieler ausleben.

Er war ein Schauspieler, der im Zweifelsfall seine Figuren kräftig behauptete, wobei ihm sein leicht fränkischer Tonfall sicher zu Hilfe kam und daneben auch ein begnadeter Komiker. Unvergessen seine Slapstick-Nummer, als er in „Arsen“ versuchte zusammen mit Christian Redl eine Leiche zu verstecken und dabei selbst in der dafür vorgesehenen Truhe landete.

Auf den Proben war das manchmal nicht ganz einfach, weil George sehr oft ein genaues Bild hatte, wie er was spielen wollte und auch, was der Kollege zu tun hatte, damit er das so, wie er dachte, spielen konnte. Das führte dann und wann zu längeren Disputen. Aber von einer besseren Idee ließ er sich immer überzeugen. Und schlechte Laune kannte man bei ihm sowieso nicht. Und wenn etwas gar nicht lösbar schien, fing er kurzerhand an, mit seinen handwerklichen Fähigkeiten, ein Requisit oder eine beschädigte Probentür zu reparieren.

Er spielte an der Seite von Burghart Klaußner in Wilfried Minks` „Tod eines Handlungsreisenden“, war hinreißend komisch in fünf Figuren in Pohls „Wartesaal Deutschland“ und gehörte zum Allstar-Team von „Arsen und Spitzenhäubchen“, mit Angela Winkler und Eva Mattes, als Arzt des Monsters Christian Redl, dem er dauernd ein neues Gesicht machen sollte. Bis zum Jahr 2020, also elf Jahre stand dieses einmalige Ensemble, zu dem auch noch Gerhard Garbers und Uwe Bohm gehörten, zusammen auf der Bühne.

Ende der 80er Jahre hatte er sich in Umbrien, gegenüber von Assisi ein eher unscheinbares Haus aus den 5oer Jahren gekauft, das er als gelernter Maurer zusammen mit Annelie Büchner in einen wunderbaren Ort der Ruhe umbaute, in dem man – dank der Kochkünste seiner Frau – auch vorzüglich speisen konnte. Diese 2. Heimat war ihm, der inzwischen auch Experte für Olivenöl geworden war, über all die Jahre wichtig und er konnte es gar nicht abwarten, im Frühjahr dorthin abzuhauen.

Und so war er auch sofort dabei bei zwei italienisch-deutschen Produktionen des Theaters in der benachbarten Toskana: „Albicocche rosse – Blutige Aprikosen“ als deutscher Besatzungsoffizier, der in einem Dorf italienische Zwangsarbeiter rekrutiert und in „La grande gelata – Der große Frost“ als aufgebrachter deutscher Vater, der sich darüber erregt, dass seine Tochter mit einem Italiener „geht“.

Auch hier war es so, dass es immer ein Glück war, ihn bei einer Produktion dabei zu haben. Er hatte einfach einen guten Instinkt und einen unbestechlichen Blick auf die Kollegen.

Vor zehn Tagen wollte er wieder aufbrechen nach Italien, als ihn sein Herz bei einer Routinekontrolle in Berlin umwarf. Dass es nicht mehr so stark war, wusste er und hat über die Anzahl seiner Bypässe oft Witze gemacht. Und auch einen schweren Sturz vor zwei Jahren auf einer Eisplatte mit einem komplizierten Bruch hat er weggesteckt und anschließend bei „Cabaret“ wieder als Herr Schulz auf der Bühne getanzt.

Diesmal hat ihm sein Körper das, trotz aller Anstrengungen nicht mehr gestattet und er – der mit der Religion nichts am Hut hatte – konnte am Tag der Auferstehung selbst nicht mehr aufstehen. So eine Pointe konnte nur von ihm sein.

Tschüss George, wir werden Dich vermissen.

Unsere Gedanken sind bei Annelie und seinen beiden Kindern.

Ulrich Waller

Termin

15. Mai 2023