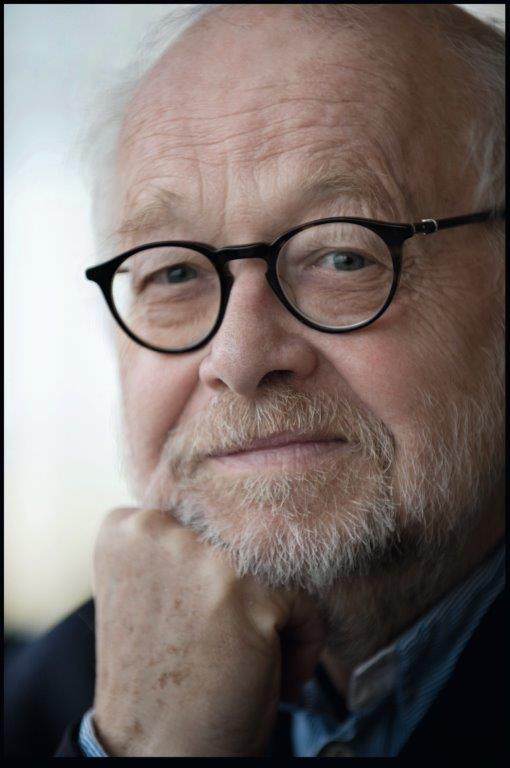

Wir trauern um unseren Freund und Regisseur Jürgen Flimm

Mit dem Regisseur und Intendanten Jürgen Flimm verliert die deutsche Theaterszene eine ihrer strahlendsten Persönlichkeiten, der als 68er seine Arbeiten immer als politische begriffen und dabei immer auch die Nähe zu seinem Publikum gesucht hat.

Wir sind uns das erste Mal begegnet, als er in Frankfurt bei Michael Giehlen und Klaus Zehelein im Frühjahr 1979 seine erste Oper inszenierte, Luigi Nonos „Al gran sole carico d´amore“. Der Einstieg in eine für einen Schauspielregisseur beispiellose Opernkarriere, die ihn an alle großen Opernhäuser der Welt führen sollte. Die Intendanz der Staatsoper unter den Linden in Berlin war die letzte seiner erfolgreichen Intendanzen.

Nach der Premiere – ich erinnere mich noch an den vor Begeisterung randalierende Rainer Werner Fassbinder und seine Entourage in den Logen im 1. Rang. – trafen wir uns in einer Wohnung im Westend zu Vorgesprächen für Kleists „Käthchen von Heilbronn“, mit dem Flimm seine Kölner Schauspiel-Intendanz eröffnen wollte.

Im darauf folgenden heißen Sommer begannen die Proben. In den Hauptrollen die frisch aus der DDR ausgewiesene Katharina Thalbach und Elisabeth Trissenaar als Kunigunde, die mich regelmäßig nachts nach der Probe aus der „Glocke“, einem berüchtigten Kölner Theaterlokal bei Flimm anrufen ließen, um – auch durch den Alkohol – groß gewordene Probleme endgültig zu klären. Natürlich ist Flimm klugerweise nicht gekommen, denn um diese Uhrzeit hatte Kathi Thalbach noch gar nicht mit ihrem Freund Thomas Brasch telefoniert, der uns regelmäßig mit Inszenierungsvorschlägen bombardierte.

Als sein erster Assistent saß ich natürlich neben ihm auf der Bank. Wir redeten uns nur mit Hennes und Hannes an. Er war Weißweiler, die Legende, ich Löhr, sein Assistent, also das damalige Trainergespann vom 1.FC Köln. Montags gab es im Kölner „Expreß“ immer neue Bilder des Grauens auf der Trainerbank, die ich ins Regiebuch klebte und die Flimm dann mit neuen, auf uns gemünzten, Texten versehen hat.

Und auch wir hatten ein fast unlösbares Problem: die berühmte Szene unter dem Holunderbusch, in der Käthchen fast somnambul dem Ritter, gespielt von Michael Rastl, ihre Liebe offenbart. Die Abendprobe wurde lang und länger, die Konzentration auf der Trainerbank ließ nach. Auch meine Gänge auf die Toilette, wo ich mir regelmäßig minutenlang kaltes Wasser die Unterarme runterlaufen ließ, brachten nichts mehr. Bis Jürgen seinen Kopf auf den Regietisch legte und zu mir rüberflüsterte: „Da passiert doch nichts zwischen denen, verstehst Du das?“

Katharina Thalbach, die nun – ganz gegen die Regieanweisungen Kleists – ihre Augen offensichtlich nicht geschlossen hatte, stand plötzlich auf und kam barfuß mit ihrem kleinen Rucksack durch den Zuschauerraum und baute sich vor uns auf. Und in ihrer direkten Berliner Art kam sie auch gleich zur Sache: „Wat is los, Jürgen?“.

„Ich weiß es auch nicht, aber es ist überhaupt nichts erotisch zwischen Euch beiden. Mich macht das überhaupt nicht an.“ Flimm war mit einem Schlag wieder wach. Das konnte Katharina Thalbach allerdings nur kurz verblüffen: „Wat heßt denn hier keene Erotik? Dann mußt Du die Erotik eben organisieren!“

Und bevor wir schlucken konnten, war das Käthchen wieder auf der Bühne, legte sich auf, neben, unter ihren verwirrten Partner, nahm seine Hand, nahm seinen Kopf und drehte und verbog ihn nach allen Richtungen. „Wie soll ick ihn halten, so, so, oder so? Nu sag mal was, wie sieht det aus? Det is doch ne Wirkungsfrage.“ Jürgen guckte mich etwas ungläubig an: „Hannes, meinste so geht das mit der Erotik?“.

Dabei hatte Flimm mir kurz vorher, in eben dieser berüchtigten „Glocke“, nachts, nach unzähligen Kölsch erklärt: „Uli, eigentlich bin ich gar kein Regisseur, ich bin Wirkungsmechaniker“ und jetzt das. „Siamo in crisi“, hat er in solchen Situationen immer gesagt, er, der eine große Affinität zu Italien und dort Jahre lang einen zweiten Wohnsitz hatte.

Die Aufführung wurde auch wegen ihres poetischen Zaubers ein großer Erfolg. Wir, die wir aus Frankfurt kamen, verstanden das, in unserer Verkopftheit, nur teilweise, weil wir von Wirkungsmechanik wirklich keine Ahnung hatten und alle Zugeständnisse daran für einen Verrat an der Kunst hielten.

Dieser Disput gipfelte dann in einer zweiten Arbeit der Frankfurter Gruppe: Heiner Müllers „Mauser“. Heute würde ich sagen: Einer der letzten Großangriffe des Regietheaters, das sich um Publikum und Vermittelbarkeit als letztes scherte. Und das bei Flimm, der doch den wunderbaren Satz geprägt hat: Das schönste Theater ist ein volles Theater. Das kannten wir in Frankfurt nicht. Der Bühnenbildner, immerhin Erich Wonder, der auch für Flimm viele Räume entworfen hat, hatte den Zuschauerraum so überbaut, dass im Parkett gar niemand mehr sitzen konnte. Und als dann der Regisseur noch den Satz sagte: Wenn ich nur einen Abonnenten in der Premiere sehe, breche ich die Vorstellung ab“, war das Tischtuch leider endgültig zerschnitten, denn Flimm hatte eine vollständig andere Vorstellung im Umgang mit Zuschauern. Und er meinte jeden Zuschauer, nicht nur ein vermeintliches Fachpublikum.

Heute wäre ich klar auf Flimms Seite. Das Dilemma war: Die vorangegangene „Antigone“-Arbeit dieser Gruppe hatte ihm so gefallen, dass er sie unbedingt in Köln haben wollte. Und wenn ihn einmal die Arbeit eines Kollegen oder einer Kollegin begeistert hatte, dann konnte er richtig Fan sein, wie kaum ein anderer Regisseur. Und so war es für ihn überhaupt kein Problem, an die Häusern, die er geleitet hat, Künstler einzuladen, die von ihrem Rennomme mindestens auf seinem Level waren.

Heute – in der Rückschau – sind viele Dinge geblieben von Flimms kleiner Intendantenschule, die ich ein knappes Jahr lang genießen durfte: z.B., dass man eine Spielzeit immer mit einem Fest anfängt, habe ich von ihm gelernt. Auf dem Eröffnungsfest, mit dem er Köln im Sturm eroberte, habe ich kapiert, dass Theater auch Spaß machen kann, auch das kannte ich aus Frankfurt so nicht.

Auch daß man mit Assistenten essen geht und teuren Wein bestellt, von dem man dann nur höchstens ein Drittel der Flasche bezahlt, und dann die Assistenten bluten lässt, das hat es bei ihm, im Gegensatz zu vielen Regiekollegen der 68er Generation wirklich nie gegeben.

Flimm hat früh erkannt, daß diese Generation ein großes Problem hatte mit dem Weitergeben von Wissen und Geheimnissen und, weil sie selbst nicht älter werden konnte oder wollte, ausnahmslos kinderlos geblieben war, d.h. kein Assistent dieser Väter (Frauen gab es zu der Zeit faktisch noch nicht in diesem Beruf) ist ein großer Regisseur geworden.

Und so hat er sich zusammen mit Hark Bohm und Professor Manfred Brauneck an der Gründung eines akademischen Regiestudienganges an der Hamburger Universität beteiligt, der damals völlig neue Wege der Ausbildung ermöglichte. Daraus ist die Theaterakademie entstanden. Fast alle heute gehypten jungen Regisseure haben diese Ausbildung, die dann schnell auch in anderen Städten Schule machte, genossen.

Was man auf dem klassischen Weg in den Beruf als Assistent, der seine Ausbildung quasi als Lehrlingsausbildung vom Regisseur erhält, besser lernen kann, ist der Umgang mit Schauspielern. Und den konnte man bei ihm wirklich studieren, weil er als Arztkind die Nähe von Schauspieler und Patient immer im Kopf hatte und nie alles Ernst nahm, was Schauspieler oder Schauspielerinnen in der Not und im Kampf mit einer Rolle erfinden und von sich geben. Daß das Problem mit einer Figur vielleicht ganz andere, manchmal auch ganz banale oder private Gründe haben konnte und man sich auch um die kümmern mußte, wußte er sehr genau. Unvergessen auch seine Fähigkeit bei den vielen Trauerreden, die er für Kollegen halten mußte, immer den Kern, das Besondere eines Menschen zu treffen und nochmal sichtbar zu machen. Und sicher war das Arztkind in ihm auch mitverantwortlich für seine Treue zu Künstlern, die in Not geraten waren, sozial oder gesundheitlich oder sonst wie. In wie vielen Fällen hat er da geholfen, ohne darüber zu reden. Das hat mir immer genauso imponiert, wie seine Großzügigkeit im Privaten.

Ich bin damals weggegangen von Köln nach Hamburg und habe dann eine ganz andere Seite von ihm kennenlernen dürfen. Sein Elefanten-Gedächtnis und dass man ihn nicht so einfach verlässt, jedenfalls nicht so einfach mit einem Brief. Mindestens fünfzehn Jahre, glaube ich, hat er danach nicht mehr mit mir gesprochen.

Nach unserer Versöhnung, haben wir uns immer wieder getroffen im Lauf der Jahre. Ein Abend mit ihm war nie ein verlorener Abend, manchmal kam er aus dem Nichts, wie in jener durchtrunkenen Winternacht in der Nähe seiner Wohnung in Berlin, als ich von hinten nur seinen Schatten sah. Und bevor man lange herumredete, war die nächste Kneipe erreicht, der beste Rotwein auf dem Tisch und alles, als wäre es erst gestern gewesen.

In meiner Kammerspiele-Zeit hat er sich das ein oder andere Mal schützend gegen Attacken aus der Politik vor uns gestellt, wenn es nötig war. Und irgendwann haben wir angefangen darüber zu sprechen, ob Flimm nach seiner Opernzeit nicht noch einmal wieder zurückkehren wolle ins Sprechtheater. Und er wollte. Und so kam es, daß wir in seinem provisorischen Intendantenzimmer im Schillertheater, in dem die Staatsoper Berlin einquartiert war, über Stücke geredet und Termine hin- und her geschoben haben. Aber es war wie verhext, als sollte es nicht sein. Und als ich es schon fast nicht mehr daran geglaubt hatte, kam Flimm an, mit dem Vorschlag „Gefährliche Liebschaften“ und gleich auch mit einer fulminanten Besetzung. Die Rückkehr von Flimm ins Sprechtheater, der Kunst, in der er groß geworden war, plötzlich schien sie zu klappen.

Februar 2020: Die Proben liefen gut in Berlin, bis zwei Wochen vor der Premiere die schwarze Covid-Wolke auftauchte. Ich fuhr noch hin, sah einen sehr spannenden Durchlauf, mit einer zwischen kühler Souveränität und Gefühlsverwirrtheit virtuos schwankenden Martina Gedeck, einer bis ins Herz aufgerissenen Meike Droste und dazwischen einen bis an die Grenze unverschämten Sven Eric Bechtolf als Valmont auf einem Drahtseil tanzend zwischen Glanz und Absturz.

Klar, das war alles noch nicht ganz fertig, noch nicht im Detail abgeprüft an der Realität der Bühne. Aber man konnte eine richtig tolle Aufführung in Hamburg erwarten, eine eindrucksvolle Rückkehr. Nach dem Durchlauf wurde ich aber überschwemmt mit ganz anderen Problemen. „Was mache ich am Montag? Kann mein Kind noch in die Kita?“ – „Kommen wir überhaupt noch nach Hamburg?“. Am Montag sollte technische Einrichtung sein, ab Dienstag die Schauspieler und Schauspielerinnen auf die Bühne des St.Pauli Theaters kommen. Dazu kam es nicht mehr durch Corona und die nicht aufhören wollenden Lockdowns, was keiner mehr bedauert hat als ich. Und leider kam es auch nicht mehr zum „Letzten Band“ von Flimm mit einem seiner Lieblingsschauspieler aus Thalia-Zeiten Wolf-Dietrich Sprenger.

An all das mußte ich denken nach unserem letzten Treffen vor zwei Monaten bei ihm auf dem Land, auf seinem großen alten Hof bei Stade, wo wir drei Stunden lang Käsekuchen essend höchst vergnügt durch die Theatergeschichte surften. Und auch als ich ihn noch einmal vor ein paar Tagen sah, da war er schon auf dem Weg in eine andere Welt. Und die Elbe schien sich bei der Fahrt mit der Fähre von Wischhafen nach Glücksstadt in den Styx zu verwandeln.

„Blau“ soll eines seiner letzten Worte gewesen sein. Jetzt ist er drüben angekommen. Ich bin sicher, dort wird er bald wieder inszenieren.

Meine Gedanken sind bei Susanne Ottersbach, die ihn mit soviel Liebe und schier nie enden wollender Kraft so lange begleitet und ihm mehr als einmal im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet hat.

Tschüß Jürgen. Geh schon mal vor und mach die Flaschen auf. Wir kommen nach.

Ulrich Waller